Дневник Анны Франк занесен в список наследия ЮНЕСКО

Дневник голландской девочки Анны Франк - один из наиболее известных и впечатляющих документов о зверствах фашизма - оказался в числе 35 объектов, включенных в регистр «Память мира» списка всемирного наследия ЮНЕСКО (Организация ООН по образованию, науке и культуре), сообщил источник в ООН. О других объектах дополнительной информации пока не поступало.

Анна Франк вела дневник с 12 июня 1942 по 1 августа 1944 года. Вся семья Франк, за исключением отца, погибла в фашистском концлагере. Уцелевший Отто Франк умер в 1980 году. РИА «Новости»

Полная версия этой страницы: О ВОЙНЕ

Многих война застала далеко от дома. Так Анна Васильевна Новикова, урожденная Ильина, 24 июня 1945 года была в Польше, куда попала по распределению после сельскохозяйственного техникума и работала агрономом. Немецкое наступление было стремительным, эвакуация не проводилась и люди бежали от войны кто как мог. Молоденькая агроном решила ехать от войны домой, во Владимирскую область. До железнодорожной станции добиралась пешком, сумела сесть в эшелон, уходящий на Восток. Однако, это не стало гарантией благополучного пути. Эшелон не раз бомбили, он по долгу стоял пропуская военные транспорты, в конце концов его завернули на юг, куда он и прибыл месяца три спустя, после отправления. Здесь девушке повезло еще раз. Её пожалел проводник почтового вагона и купил билет на баржу, отправлявшуюся вверх по Волге, к Нижнему Новгороду, которая, однако, до места так и не добралась. Остальной путь был проделан на перекладных. Примерно через пол года, после бегства из Польши, она наконец-то добралась до Владимира, откуда больше никогда и никуда не уезжала.

Этот последний вопрос стал камнем преткновения на переговорах.

О формальностях, связанных с временной демаркацией границы, и о взаимной передаче пленных договорились быстро. Что же касается выдачи трупов, то тут переговоры затянулись надолго.

Так как все бои происходили на территории Монголии и почти все убитые с обеих сторон были убиты на монгольской территории, то теперь, когда мы повсюду вышли на линию границы, японцы должны были предъявить нам, согласно нашему заявлению, всего-навсего не то сорок два, не то пятьдесят два трупа наших и монгольских бойцов, убитых за пределами монгольской территории в тот момент, когда мы замыкали кольцо вокруг окруженных японских войск. А японских трупов, зарытых на монгольской территории, насчитывалось, по нашим соображениям, пятнадцать - двадцать тысяч.

Здесь придется сделать оговорку. Общее число японцев, погибших за все время боев, было еще больше. Но доставка на родину тела убитого, а вернее, его сожженного праха, - для японцев ритуал, освященный религией и традициями. Поэтому до самого последнего момента, пока не замкнулось наглухо наше кольцо, японцы вывозили и вытаскивали в тыл тела своих убитых и стали зарывать их на месте только в последние пять-шесть дней боев, когда были совершенно окружены нами. Попало их в это кольцо около двадцати тысяч. Сдалось нам около двухсот человек. Из этих цифр нетрудно догадаться о степени ожесточенности боев и об упорстве сопротивления японцев.

Как выяснилось впоследствии, дерясь и погибая в этом окружении, японцы тем не менее хоронили своих, ведя специальные карты, а точнее, рисованные от руки планы, на которых они: помечали, где, в каком месте, на какой глубине и сколько похоронено трупов.

...

Японцы оказались в затруднении. Они, конечно, знали примерную общую цифру своих убитых, оставшихся на монгольской территории; одна часть этих убитых была похоронена ими самими, и это было нанесено на карты и планы. Другая часть была похоронена тоже ими самими, но планов не имелось: люди с планами не дошли - погибли. И, наконец, очень много японцев, погибших в самые последние дни, было зарыто уже после боев нашими похоронными командами.

События на Халхин-Голе, кончившиеся разгромом 6-й японской армейской группы, были небывалым позором для командования Квантунской армии, хотя сама по себе японская пехота, надо отдать ей должное, дралась в этих боях выше всяких похвал. Японское командование, по ходу дела представлявшее лживые то победоносные, то уклончивые - реляции, боялось того, что в печать и общество просочатся сведения об истинных размерах неудач и потерь. Эти сведения, кстати сказать, все-таки просочились потом, хотя и в неполном виде. Где-то, кажется в "Асахи", было напечатано, что японцы потеряли на Халхин-Голе не то пятнадцать, не то восемнадцать тысяч убитыми. Но паже и эта сильно преуменьшенная цифра произвела тогда в Японии сенсацию.

И вот, прося о передаче им трупов солдат, представители Квантунской армии, с одной стороны, в силу традиций, хотели, чтобы им было передано возможно больше количество трупов, а с другой стороны, выставляя свои требования, они не хотели указывать, какое количество их солдат и офицеров было в действительности убито. Тогда бы их заявка фигурировала как официальный документ. По этому поводу и шли длинные и хитроумные переговоры.

С советско-монгольской стороны тоже были некоторые затруднения. Нам и не хотелось заставлять своих бойцов выкапывать японские трупы и в то же время не хотелось пускать на монгольскую территорию для раскопок японские похоронные команды. Войска стояли в боевой готовности, район был укреплен, и предоставить японцам возможность осматривать его нам вовсе не хотелось.

Так возникли первые препирательства. Наконец мы согласились на то, чтобы японцы вырывали трупы своими силами. Тогда они предъявили карты, где были указаны погребения буквально во всех сколько-нибудь важных с военной точки зрения пунктах нашего расположения. Среди этих сорока - пятидесяти пунктов одни соответствовали действительности, другие могли соответствовать, а третьи были абсурдными.

Начались новые препирательства. Наконец договорились о том, что японцам будет разрешено выкопать трупы в десяти основных пунктах. При этом мы затребовали от них цифру, сколько всего их солдат погребено на нашей территории. Японцы заявили, что, по их подсчетам, на монгольской территории осталось три тысячи трупов, но так как мы ограничиваем возможность раскопок только десятью пунктами, то такого количества трупов они вырыть не надеются.

Затем пошли переговоры о составе команд. Выяснилось, что японцы хотят послать десять команд по сто человек в каждой. Японцы попросили, чтобы из уважения к умершим, которых будут откапывать их товарищи, мы бы дали возможность солдатам, которые будут работать, иметь при себе тесаки.

Мы согласились.

Тогда японцы попросили, чтобы их офицеры, которые будут руководить работами, могли иметь при себе огнестрельное оружие, а затем и позондировали почву, не могут ли и солдаты иметь при себе карабины. Потапов разозлился и спросил: не вхо-Дит ли в церемониал их военных почестей стрельба из пулеметов, не желают ли они прихватить с собой и пулеметы?

Вот тут-то, насколько мне помнится, майор-переводчик и произнес русскую поговорку: "Куда конь с копытом, туда и рак с клешней", - прикрыв этой иронией отступление.

В конце концов договорились: у солдат будут тесаки, а у офицеров мечи.

Новый спор возник о том, сколько же дней нужно десяти командам по сто человек, чтобы вырыть три тысячи трупов. Опять началась торговля. Японцы назвали не то двадцать, не то пятнадцать дней. Наши давали два дня, потом три, наконец согласились на пяти. Наши ссылались на то, что, исходя из сообщенной самими японцами цифры, каждый из тысячи их солдат должен за пять дней вырыть всего три трупа. Японцы в ответ говорили о трудностях поисков, о тяжелом грунте и о чувствах солдат, которые будут вырывать из земли трупы своих товарищей и должны делать это осторожно, чтобы не задеть их тела лопатами и кирками.

...

На вторые сутки после окончания мирных переговоров началась процедура передачи трупов. Было сделано десять проходов в колючей проволоке и организовано десять маршрутов с махальщиками на поворотах. На всякий случай вдоль маршрутов выставили побольше пулеметов во всех удобных, а иногда и неудобных местах.

Десять колонн японских машин с белыми флагами в один и тот же час двинулись через наше расположение. Раскопки продолжались сначала пять, потом три дополнительных дня, о которых попросили японцы, и еще два дня, которые мы добавили сами, - в общем всего десять дней. Если не ошибаюсь, японцы выкопали восемь с лишним тысяч трупов и могли бы копать еще и еще. Теперь мы бы им это охотно разрешили, имея на то особые причины.

Действовавшая на Халхин-Голе 6-я армейская группа генерала Комацубары была полностью уничтожена в боях, и тысячу человек, предназначенных для рытья трупов, японцам пришлось взять из состава тех двух или трех новых японских дивизий, которые к этому времени подтянулись к монгольской границе.

Говорили даже, что поначалу японцы специально взяли этих людей из разных дивизий с целью возбудить у новичков гнев и жажду мщения за погибших товарищей. Получилось же совершенно обратное.

В дни раскопок, как назло японцам, вдруг вновь установилась сухая и по-летнему жаркая погода. Трупы были похоронены уже давно. Как только вскрывали какое-нибудь место погребения, вокруг распространялся тяжкий смертный смрад. По мере того как трупы наваливали в грузовики, а солнце поднималось к зениту, смрад все усиливался, и к вечеру, когда грузовики, наполненные трупами, уезжали, становилось просто невыносимо дышать.

Сначала японские солдаты, перед тем как, согласно отмеченному на плане крестику, начать раскапывать могилу, становились в строй в положении "смирно", снимали свои каскетки, опускали их до земли, кланялись, потом надевали их и осторожно принимались за работу для того, чтобы, копая, не задеть тела погибших. Так было в первый день.

Но уже на третий или на четвертый день картина переменилась. Трупов было такое множество, смрад стоял такой страшный, солнце палило так немилосердно, что солдатам уже ничто не могло помочь, даже надетые на рот и нос просмоленные черные повязки. Солдаты знали теперь только одно: как бы поскорей развязаться с тем или другим погребением и закончить работу, назначенную им на сегодняшний день.

Вместе с лопатами теперь в ход пошли железные крюки, которыми подцепляли трупы. Лопатами рыли теперь уже вовсю, с маху, кроша землю и тела. Крюками поддевали, как дрова, и швыряли в машины полусгнившие лохмотья человеческих тел.

Картина эта была поистине чудовищной в своей бесконечности. Сделавшись тягостно-привычной, она все больше утрачивала свою первоначальную связь с уважением к останкам погибших товарищей. Теперь это была просто нескончаемая черная, страшная работа гробокопателей, что не замедлило сказаться на японских солдатах, несмотря на всю их дисциплину. Согласно полученным нами сведениям, солдаты похоронных команд были деморализованы. Во всех дивизиях пошли разговоры о том, какое громадное количество трупов похоронено там, в Монголии, и какое, значит, поражение понесли там японские войска.

Сначала японцы попробовали бороться с этим, прекратив посылку солдат из разных дивизий и назначив во все команды солдат из одной дивизии. Потом и это не помогло - слухи продолжали расходиться, и, несмотря на желание японцев выкопать как можно больше трупов, на десятый день они сами прекратили работы, вопреки нашей готовности разрешить их продолжение.

Так и стоит перед глазами эта картина: жаркий осенний день, даже не жара, а какой-то острый сухой зной. Легкий ветерок колеблет уже засохшую, полужелтую траву. В лощине стоят желто-зеленые японские грузовики с открытыми бортами, и на них навалено что-то черное и зеленое, на что страшно взглянуть и что еще страшнее представить себе, закрыв глаза.

...

За грядой холмов была довольно ровная степь. В степи, за несколько сот метров вправо от нас, начинался и уходил вдаль, глубокий ров шириной в два два с половиной метра. В нем было навалено что-то сильно дымившееся. Поодаль, метрах в тридцати, стояли солдаты с лопатами; а еще немножко поодаль - группа офицеров, наблюдавших за происходившим. Этот дым был тот самый, который мы видели издалека, с места переговоров, а этот ров был местом сожжения вырытых на нашей территории японских трупов. Взрывы, которые мы слышали, когда проезжали, и которые слышали и потом, когда уже миновали это место и поехали дальше, были взрывы обойм с патронами и гранат, оставшихся в обмундировании у убитых. Они рвались там, во рву, когда до них доходил огонь. Этим, кстати, наверное, объяснялось то, что, облив бензином очередную партию трупов, солдаты отходили на приличную дистанцию от рва.

"Так вот оно, пресловутое священное сожжение трупов, - подумал я. Кому чей прах попадет при таком сожжении? Что будет вложено в какую урну, чьи останки на каком из японских островов окажутся и, наконец, всегда ли это будет прах людей или иногда и прах убитых лошадей, которых тоже, бывало, закапывали по соседству с погребенными солдатами, а потом вместе отрывали и грузили на машины - не из пренебрежения, а просто потому, что в этой страшной каше из обрывков гниющих тел уже иногда не было человеческих сил разобрать где что".

Теперь все это, сваленное с грузовиков, лежало, облитое бензином, во рву и горело. Потом этот пепел клался в аккуратные урны, урны запечатывались, вывозились по железной дороге через Маньчжурию, через море и опять по железным дорогам развозились на места в патриархальные домики японских деревень, и престарелые родители верили, что заботливо сбереженный прах их сына действительно покоится в этой урне.

http:// lib.rus. ec/b/52040/read

О формальностях, связанных с временной демаркацией границы, и о взаимной передаче пленных договорились быстро. Что же касается выдачи трупов, то тут переговоры затянулись надолго.

Так как все бои происходили на территории Монголии и почти все убитые с обеих сторон были убиты на монгольской территории, то теперь, когда мы повсюду вышли на линию границы, японцы должны были предъявить нам, согласно нашему заявлению, всего-навсего не то сорок два, не то пятьдесят два трупа наших и монгольских бойцов, убитых за пределами монгольской территории в тот момент, когда мы замыкали кольцо вокруг окруженных японских войск. А японских трупов, зарытых на монгольской территории, насчитывалось, по нашим соображениям, пятнадцать - двадцать тысяч.

Здесь придется сделать оговорку. Общее число японцев, погибших за все время боев, было еще больше. Но доставка на родину тела убитого, а вернее, его сожженного праха, - для японцев ритуал, освященный религией и традициями. Поэтому до самого последнего момента, пока не замкнулось наглухо наше кольцо, японцы вывозили и вытаскивали в тыл тела своих убитых и стали зарывать их на месте только в последние пять-шесть дней боев, когда были совершенно окружены нами. Попало их в это кольцо около двадцати тысяч. Сдалось нам около двухсот человек. Из этих цифр нетрудно догадаться о степени ожесточенности боев и об упорстве сопротивления японцев.

Как выяснилось впоследствии, дерясь и погибая в этом окружении, японцы тем не менее хоронили своих, ведя специальные карты, а точнее, рисованные от руки планы, на которых они: помечали, где, в каком месте, на какой глубине и сколько похоронено трупов.

...

Японцы оказались в затруднении. Они, конечно, знали примерную общую цифру своих убитых, оставшихся на монгольской территории; одна часть этих убитых была похоронена ими самими, и это было нанесено на карты и планы. Другая часть была похоронена тоже ими самими, но планов не имелось: люди с планами не дошли - погибли. И, наконец, очень много японцев, погибших в самые последние дни, было зарыто уже после боев нашими похоронными командами.

События на Халхин-Голе, кончившиеся разгромом 6-й японской армейской группы, были небывалым позором для командования Квантунской армии, хотя сама по себе японская пехота, надо отдать ей должное, дралась в этих боях выше всяких похвал. Японское командование, по ходу дела представлявшее лживые то победоносные, то уклончивые - реляции, боялось того, что в печать и общество просочатся сведения об истинных размерах неудач и потерь. Эти сведения, кстати сказать, все-таки просочились потом, хотя и в неполном виде. Где-то, кажется в "Асахи", было напечатано, что японцы потеряли на Халхин-Голе не то пятнадцать, не то восемнадцать тысяч убитыми. Но паже и эта сильно преуменьшенная цифра произвела тогда в Японии сенсацию.

И вот, прося о передаче им трупов солдат, представители Квантунской армии, с одной стороны, в силу традиций, хотели, чтобы им было передано возможно больше количество трупов, а с другой стороны, выставляя свои требования, они не хотели указывать, какое количество их солдат и офицеров было в действительности убито. Тогда бы их заявка фигурировала как официальный документ. По этому поводу и шли длинные и хитроумные переговоры.

С советско-монгольской стороны тоже были некоторые затруднения. Нам и не хотелось заставлять своих бойцов выкапывать японские трупы и в то же время не хотелось пускать на монгольскую территорию для раскопок японские похоронные команды. Войска стояли в боевой готовности, район был укреплен, и предоставить японцам возможность осматривать его нам вовсе не хотелось.

Так возникли первые препирательства. Наконец мы согласились на то, чтобы японцы вырывали трупы своими силами. Тогда они предъявили карты, где были указаны погребения буквально во всех сколько-нибудь важных с военной точки зрения пунктах нашего расположения. Среди этих сорока - пятидесяти пунктов одни соответствовали действительности, другие могли соответствовать, а третьи были абсурдными.

Начались новые препирательства. Наконец договорились о том, что японцам будет разрешено выкопать трупы в десяти основных пунктах. При этом мы затребовали от них цифру, сколько всего их солдат погребено на нашей территории. Японцы заявили, что, по их подсчетам, на монгольской территории осталось три тысячи трупов, но так как мы ограничиваем возможность раскопок только десятью пунктами, то такого количества трупов они вырыть не надеются.

Затем пошли переговоры о составе команд. Выяснилось, что японцы хотят послать десять команд по сто человек в каждой. Японцы попросили, чтобы из уважения к умершим, которых будут откапывать их товарищи, мы бы дали возможность солдатам, которые будут работать, иметь при себе тесаки.

Мы согласились.

Тогда японцы попросили, чтобы их офицеры, которые будут руководить работами, могли иметь при себе огнестрельное оружие, а затем и позондировали почву, не могут ли и солдаты иметь при себе карабины. Потапов разозлился и спросил: не вхо-Дит ли в церемониал их военных почестей стрельба из пулеметов, не желают ли они прихватить с собой и пулеметы?

Вот тут-то, насколько мне помнится, майор-переводчик и произнес русскую поговорку: "Куда конь с копытом, туда и рак с клешней", - прикрыв этой иронией отступление.

В конце концов договорились: у солдат будут тесаки, а у офицеров мечи.

Новый спор возник о том, сколько же дней нужно десяти командам по сто человек, чтобы вырыть три тысячи трупов. Опять началась торговля. Японцы назвали не то двадцать, не то пятнадцать дней. Наши давали два дня, потом три, наконец согласились на пяти. Наши ссылались на то, что, исходя из сообщенной самими японцами цифры, каждый из тысячи их солдат должен за пять дней вырыть всего три трупа. Японцы в ответ говорили о трудностях поисков, о тяжелом грунте и о чувствах солдат, которые будут вырывать из земли трупы своих товарищей и должны делать это осторожно, чтобы не задеть их тела лопатами и кирками.

...

На вторые сутки после окончания мирных переговоров началась процедура передачи трупов. Было сделано десять проходов в колючей проволоке и организовано десять маршрутов с махальщиками на поворотах. На всякий случай вдоль маршрутов выставили побольше пулеметов во всех удобных, а иногда и неудобных местах.

Десять колонн японских машин с белыми флагами в один и тот же час двинулись через наше расположение. Раскопки продолжались сначала пять, потом три дополнительных дня, о которых попросили японцы, и еще два дня, которые мы добавили сами, - в общем всего десять дней. Если не ошибаюсь, японцы выкопали восемь с лишним тысяч трупов и могли бы копать еще и еще. Теперь мы бы им это охотно разрешили, имея на то особые причины.

Действовавшая на Халхин-Голе 6-я армейская группа генерала Комацубары была полностью уничтожена в боях, и тысячу человек, предназначенных для рытья трупов, японцам пришлось взять из состава тех двух или трех новых японских дивизий, которые к этому времени подтянулись к монгольской границе.

Говорили даже, что поначалу японцы специально взяли этих людей из разных дивизий с целью возбудить у новичков гнев и жажду мщения за погибших товарищей. Получилось же совершенно обратное.

В дни раскопок, как назло японцам, вдруг вновь установилась сухая и по-летнему жаркая погода. Трупы были похоронены уже давно. Как только вскрывали какое-нибудь место погребения, вокруг распространялся тяжкий смертный смрад. По мере того как трупы наваливали в грузовики, а солнце поднималось к зениту, смрад все усиливался, и к вечеру, когда грузовики, наполненные трупами, уезжали, становилось просто невыносимо дышать.

Сначала японские солдаты, перед тем как, согласно отмеченному на плане крестику, начать раскапывать могилу, становились в строй в положении "смирно", снимали свои каскетки, опускали их до земли, кланялись, потом надевали их и осторожно принимались за работу для того, чтобы, копая, не задеть тела погибших. Так было в первый день.

Но уже на третий или на четвертый день картина переменилась. Трупов было такое множество, смрад стоял такой страшный, солнце палило так немилосердно, что солдатам уже ничто не могло помочь, даже надетые на рот и нос просмоленные черные повязки. Солдаты знали теперь только одно: как бы поскорей развязаться с тем или другим погребением и закончить работу, назначенную им на сегодняшний день.

Вместе с лопатами теперь в ход пошли железные крюки, которыми подцепляли трупы. Лопатами рыли теперь уже вовсю, с маху, кроша землю и тела. Крюками поддевали, как дрова, и швыряли в машины полусгнившие лохмотья человеческих тел.

Картина эта была поистине чудовищной в своей бесконечности. Сделавшись тягостно-привычной, она все больше утрачивала свою первоначальную связь с уважением к останкам погибших товарищей. Теперь это была просто нескончаемая черная, страшная работа гробокопателей, что не замедлило сказаться на японских солдатах, несмотря на всю их дисциплину. Согласно полученным нами сведениям, солдаты похоронных команд были деморализованы. Во всех дивизиях пошли разговоры о том, какое громадное количество трупов похоронено там, в Монголии, и какое, значит, поражение понесли там японские войска.

Сначала японцы попробовали бороться с этим, прекратив посылку солдат из разных дивизий и назначив во все команды солдат из одной дивизии. Потом и это не помогло - слухи продолжали расходиться, и, несмотря на желание японцев выкопать как можно больше трупов, на десятый день они сами прекратили работы, вопреки нашей готовности разрешить их продолжение.

Так и стоит перед глазами эта картина: жаркий осенний день, даже не жара, а какой-то острый сухой зной. Легкий ветерок колеблет уже засохшую, полужелтую траву. В лощине стоят желто-зеленые японские грузовики с открытыми бортами, и на них навалено что-то черное и зеленое, на что страшно взглянуть и что еще страшнее представить себе, закрыв глаза.

...

За грядой холмов была довольно ровная степь. В степи, за несколько сот метров вправо от нас, начинался и уходил вдаль, глубокий ров шириной в два два с половиной метра. В нем было навалено что-то сильно дымившееся. Поодаль, метрах в тридцати, стояли солдаты с лопатами; а еще немножко поодаль - группа офицеров, наблюдавших за происходившим. Этот дым был тот самый, который мы видели издалека, с места переговоров, а этот ров был местом сожжения вырытых на нашей территории японских трупов. Взрывы, которые мы слышали, когда проезжали, и которые слышали и потом, когда уже миновали это место и поехали дальше, были взрывы обойм с патронами и гранат, оставшихся в обмундировании у убитых. Они рвались там, во рву, когда до них доходил огонь. Этим, кстати, наверное, объяснялось то, что, облив бензином очередную партию трупов, солдаты отходили на приличную дистанцию от рва.

"Так вот оно, пресловутое священное сожжение трупов, - подумал я. Кому чей прах попадет при таком сожжении? Что будет вложено в какую урну, чьи останки на каком из японских островов окажутся и, наконец, всегда ли это будет прах людей или иногда и прах убитых лошадей, которых тоже, бывало, закапывали по соседству с погребенными солдатами, а потом вместе отрывали и грузили на машины - не из пренебрежения, а просто потому, что в этой страшной каше из обрывков гниющих тел уже иногда не было человеческих сил разобрать где что".

Теперь все это, сваленное с грузовиков, лежало, облитое бензином, во рву и горело. Потом этот пепел клался в аккуратные урны, урны запечатывались, вывозились по железной дороге через Маньчжурию, через море и опять по железным дорогам развозились на места в патриархальные домики японских деревень, и престарелые родители верили, что заботливо сбереженный прах их сына действительно покоится в этой урне.

http:// lib.rus. ec/b/52040/read

“Innsbrucker Nachrichten”, Австрия - 01 августа 1914 г.

В войне с Сербией

Россия мобилизуется! Эта новость приковала внимание всех к миллионной армии России. Из каких же солдат состоит эта армия? «Верный, самоотверженный, полностью доверяющий своему командиру, в руке хорошего полководца русский солдат представляет собой самый лучший материал, которым едва ли располагает какая-либо другая армия в мире», - так гласит вердикт, который вынес выдающийся немецкий полководец фон Теттау, принимавший участие в русско-японской войне в чине майора на стороне русских. Но, несмотря на хороший материал, русские потерпели поражение в этой войне от других солдат, и именно по тем причинам, которые позволили немецким педантам выиграть немецко-французскую войну 1870/71 годов, и то, что известно о русской армии после последней войны России и сегодня относится к ней, несмотря на все её реформы. Превосходный, совершенно непредвзятый портрет русского солдата написал тогда выдающийся русский офицер Е. И. Мартынов, который участвовал в русско-японской войне в качестве командира пехотного полка и был призван на должность в генеральном штабе. По его мнению, русский солдат представляет собой едва ли что-то большее, чем машину: обычно он не знает, куда и зачем он идёт, что происходит справа и слева от него. Он марширует, не думая ни о чём, не отдавая себе отчёта о том, что происходит вокруг него, слепо подчиняясь командам. При умелых офицерах они показывают чудеса мужества, но картина меняется, когда они теряют из виду офицера, что в современной войне является нормальным. Как только офицер исчезает, мужественная ватага превращается в неуправляемое стадо, которое не способно ни к каким осмысленным военным действиям. Даже при командовании некоторых офицеров возникала подобная дезориентация, причина частой суетливости и помех.

При сравнении русского солдата как такового и сегодняшнего, полководец приходит к следующим выводам: «С точки зрения силы и выносливости современный русский солдат не таков, каким он был ещё четверть века назад. Непрекращающееся обеднение страны и постоянное ослабление населения ухудшают наш армейский резерв. За исключением сибиряков и жителей некоторых отдалённых северных краёв, резервисты, чей возраст является наиболее благоприятным – около 40 лет, с трудом преодолевали тяготы военной жизни, и их способность маршем преодолевать большие расстояния существенно снижена». По характеру русский солдат отличается огромным добродушием, и если офицер заботится о продовольствии и обмундировании, то он платит ему за это огромным расположением. Если командир к тому же отличается личной храбростью в бою и отдаёт понятные для них приказы, расположение превращается в фанатичную преданность. С таким полководцем русский солдат способен на всё. Большим недостатком русской армии, который позволяет растрачивать такой общепризнанно хороший материал, является изъян в культурных отношениях самой страны. То, о чём писал Мартынов семь лет назад, и сегодня свойственно этим солдатам и резервистам.

Как всегда, именно как всегда, сто лет назад, как и сегодня, во всем виновата Россия... Ничто не вечно под Луной, только политика Запада по отношению к России неизменна..

“Innsbrucker Nachrichten”, Австрия - 01 августа 1914 г.

“Im Kriege mit Serbien”

В войне с Сербией. Издание выходного дня, суббота, 1 августа 1914 года

Ответственность России

Нам пишут из Берлина в четверг: Несколько часов назад берлинский «Тоталь-Унцайгерс» сообщил о том, что объявлена мобилизация немецкой армии. Эта новость оказалась ошибочной. Другой вопрос - было ли об этом сообщено 24 часа назад?

В любом случае, мы стоим перед выбором, благословлять ли и далее мирное время, либо быть втянутыми в тяжёлое противостояние, ожидаемое в ближайшие дни. И если это решение будет вынужденно принято в пользу войны, то ответственность за это несёт исключительно Россия, Россия одна, и никто более.

Мы допускали и ранее, что будем вынуждены вступить в войну, и что в ответе за это будет жажда мести Франции. Разумеется, сейчас они свободны от каких-либо обвинений, кроме того, что на протяжении 20-ти лет дипломатических отношений с Россией они постоянно «натравливали» русского медведя на нас. Этот шаг был для Франции также и целью создания наигранного союза, поскольку наши ближайшие западные соседи прекрасно знают, что мы не нападём на них, и что их союз служит исключительно их реваншистским настроениям.

Но если французы долгие годы неслучайно настраивали русских против нас, это нисколько не уменьшает ответственность русских за этот конфликт. Поскольку разжигателями войны были не французы, но русские панслависты, которые захватили власть над огромнейшей империей.

Никто в России не рискнул бы, опираясь на абсолютно несостоятельные доводы, выставить огромную империю в качестве соучастника Сербии, виновной в ужасном убийстве в Сараево. Этим не затрагиваются основы австрийских требований. Но, если, несмотря на это, Россия заявляет, что должна вступиться за Сербию, то она поступает так, как это называется в кодексе международных прав – пособничество в преступлении.

Различие заключается в том, что тот, кто покровительствует преступнику, не несёт столь же тяжёлой вины, как сам преступник, и, в соответствии с таким положением, наказывается менее жёстко. Но в данном случае речь идёт о покровительстве более тяжёлому преступлению, чем то, которое совершила Сербия. Если Сербия берёт на себя ответственность за убийство в Сараево и конфликт с Австрией-Венгрией, то Россия виновна в увлечении всей Европы в ужасающую катастрофу, которая только была в истории мира.

Если бы были другие причины ввергнуть сотни тысяч людей в смерть, болезни, голод и бедность, не столь глубоко трагичные, всё выглядело бы как вид гротескного юмора.

Россия – страна, которая как никакая другая известна убийствами коронованных особ и государственных деятелей, и поэтому она заслуживает самого сурового наказания за любую попытку покровительствовать таким преступлениям. Эта же держава ещё и возмущается тем, что другому государству не позволили простить подобное преступление, и, к тому же, вступается за него.

И, кроме того, Россия является страной, чьи властители громкими заявлениями и созывами конгрессов усердно служат идее мира. И эти властители сейчас подымают меч, чтобы защитить несправедливость и развязать войну, явно, более страшную, чем какая-либо со времён наполеоновского нашествия.

И если есть в мировой истории справедливость – а мы верим, что она есть – то Россия будет жестоко наказана за преступное расхождение добрых слов с ужасными делами. И если мужественные сыны немецкого народа вступят в борьбу, они будут чётко осознавать, что их Отечество было вынуждено вступить в эту войну и Немецкий Рейх вступается за право и честь.

“Innsbrucker Nachrichten”, Австрия - 01 августа 1914 г.

“Im Kriege mit Serbien”

В войне с Сербией. Издание выходного дня, суббота, 1 августа 1914 года

Ответственность России

Нам пишут из Берлина в четверг: Несколько часов назад берлинский «Тоталь-Унцайгерс» сообщил о том, что объявлена мобилизация немецкой армии. Эта новость оказалась ошибочной. Другой вопрос - было ли об этом сообщено 24 часа назад?

В любом случае, мы стоим перед выбором, благословлять ли и далее мирное время, либо быть втянутыми в тяжёлое противостояние, ожидаемое в ближайшие дни. И если это решение будет вынужденно принято в пользу войны, то ответственность за это несёт исключительно Россия, Россия одна, и никто более.

Мы допускали и ранее, что будем вынуждены вступить в войну, и что в ответе за это будет жажда мести Франции. Разумеется, сейчас они свободны от каких-либо обвинений, кроме того, что на протяжении 20-ти лет дипломатических отношений с Россией они постоянно «натравливали» русского медведя на нас. Этот шаг был для Франции также и целью создания наигранного союза, поскольку наши ближайшие западные соседи прекрасно знают, что мы не нападём на них, и что их союз служит исключительно их реваншистским настроениям.

Но если французы долгие годы неслучайно настраивали русских против нас, это нисколько не уменьшает ответственность русских за этот конфликт. Поскольку разжигателями войны были не французы, но русские панслависты, которые захватили власть над огромнейшей империей.

Никто в России не рискнул бы, опираясь на абсолютно несостоятельные доводы, выставить огромную империю в качестве соучастника Сербии, виновной в ужасном убийстве в Сараево. Этим не затрагиваются основы австрийских требований. Но, если, несмотря на это, Россия заявляет, что должна вступиться за Сербию, то она поступает так, как это называется в кодексе международных прав – пособничество в преступлении.

Различие заключается в том, что тот, кто покровительствует преступнику, не несёт столь же тяжёлой вины, как сам преступник, и, в соответствии с таким положением, наказывается менее жёстко. Но в данном случае речь идёт о покровительстве более тяжёлому преступлению, чем то, которое совершила Сербия. Если Сербия берёт на себя ответственность за убийство в Сараево и конфликт с Австрией-Венгрией, то Россия виновна в увлечении всей Европы в ужасающую катастрофу, которая только была в истории мира.

Если бы были другие причины ввергнуть сотни тысяч людей в смерть, болезни, голод и бедность, не столь глубоко трагичные, всё выглядело бы как вид гротескного юмора.

Россия – страна, которая как никакая другая известна убийствами коронованных особ и государственных деятелей, и поэтому она заслуживает самого сурового наказания за любую попытку покровительствовать таким преступлениям. Эта же держава ещё и возмущается тем, что другому государству не позволили простить подобное преступление, и, к тому же, вступается за него.

И, кроме того, Россия является страной, чьи властители громкими заявлениями и созывами конгрессов усердно служат идее мира. И эти властители сейчас подымают меч, чтобы защитить несправедливость и развязать войну, явно, более страшную, чем какая-либо со времён наполеоновского нашествия.

И если есть в мировой истории справедливость – а мы верим, что она есть – то Россия будет жестоко наказана за преступное расхождение добрых слов с ужасными делами. И если мужественные сыны немецкого народа вступят в борьбу, они будут чётко осознавать, что их Отечество было вынуждено вступить в эту войну и Немецкий Рейх вступается за право и честь.

Ив Первую мировую особым гуманизмом на Западе не отличались, особенно в отношении славянского населения.

“Welt Online”, Германия - 12 ноября 2008 г.

“Die grausamen Henker des Ersten Weltkriegs”

Кровавые палачи Первой Мировой войны

Австро-Венгерская империя между 1914 и 1918 годами в любом случае не сражалась по-рыцарски или скромно. Сейчас новая книга срывает покров с преступлений с большим сроком давности: тысячи гражданских лиц на Балканах систематически расстреливались и вешались. Убийцы вели себя при этом следующим образом.

Казнь итальянского патриота Чезаре Баттисти, Триент 1916 г. Повешение длилось восемь с половиной минут.

По сути эта книга – названная милитаристской – должна произвести в Австрии и других немецкоязычных странах эффект разорвавшейся бомбы. Ведь могло быть и так, что всё осталось бы в прошлом. Тем не менее, в книге описаны преступления и, прежде всего, ужасные факты, которые успешно замалчивались 90 лет.

Известный венский фотоисторик Антон Хольцер ставит с ног на голову наше представление о Первой Мировой войне и, прежде всего, об Австро-Венгрии. Великая война с 1914 по 1918 годы, об окончании которой в эти дни вспоминают везде, была, как мы думали, безжалостной, абсурдной битвой, стоившей миллионов солдатских жизней. Применение ядовитого газа казалось несопоставимым с этой войной, оно противоречило старинным рыцарским правилам ведения войны.

Но систематическое избиение мирного населения, убийства десятков тысяч безоружных, почти всегда невиновных? Подобные преступления в Европе 20-го века относят к зверскому, инспирированному Гитлером истреблению народов.

И конечно кайзеровская и королевская армия, задействованная в манёврах 1914 года лишь декоративно, производила слишком элегантное впечатление, чтобы быть заподозренной в массовых преступлениях против человечности. В конце концов, она причислялась к проигравшим, но в остальном её честь осталась незапятнанной.

В действительности не сказано ни слова о том, что велась война не только против внешнего врага, но велась и бесчестная война против мирного населения, простых граждан, против стариков, женщин, детей на завоёванных территориях. Город Шабац на реке Саве в северной части Сербии упоминается в статье в Википедии в связи с первой победой сербской армии над австро-венгерской в августе 1914 года.

Поэтому кайзерские захватчики были в гневе и пролили море невинной крови. 17 августа 1914 года около 80-ти жителей Шабаца были убиты на церковном дворе. И в окрестных деревнях и городках также были убиты сотни жителей, только в Леснице 109 человек – всё это совершили не измождённая и отчаявшаяся солдатня, а довольно свежие соединения, полностью подчиняющиеся приказам.

Командовал ими фельдмаршал-лейтенант Казимир Фрайхерр фон Лютгендорф, один из потомков которого был выдвинут на пост австрийского министра обороны при канцлере Крайски. В 1920 году Казимир Лютгендорф предстал перед судом – но только за то, что он без суда и следствия приказал заколоть штыками на плацу трёх пьяных санитаров, принадлежавших к находящемуся под его командованием соединению, якобы уличённых в мародёрстве. Оправдания Лютгендорфа во время этого слушания, что и «безоружные люди, спасавшиеся на церковном дворе» были расстреляны, никто - ни судья, ни прокурор, ни представители прессы - тогда не нашёл достойными внимания.

Гордость преступников на фотографиях

Этот мрачный эпизод является побочным результатом изысканий Хольцера в многочисленных архивах бывших коммунистических стран. Фронтиспис первого издания книги Карла Крауса «Драма монстров «Последние дни человечности» (1922) содержит официальные фото казни «государственных изменников», итальянского патриота и бывшего депутата Рейхсрата Чезаре Батиссти в 1916 году в Триенте. Труп повешенного болтается на эшафоте, вокруг триумфаторские улыбки: экстренно вызванный из Вены королевский палач Йозеф Ланг; рядом ухмыляются люди в униформе и в гражданском платье.

Как сообщает протокол, процедура длилась восемь с половиной минут до смерти Баттисти. Заметьте: никакой фальши, никакого признака пропаганды союзников. Фото было реквизировано властями в качестве трофея и средства к устрашению, если всплывёт итальянская линия и, конечно же, как естественное свидетельство австрийского варварства.

Поколения читателей не воспринимали «последние дни человечности» всерьёз, не понимали дословно то, что сказано в предисловии: «Самые невероятные преступления, о которых здесь идёт речь, происходили на самом деле??? Невероятнейшие диалоги, приведённые здесь, могли быть произнесены в действительности; самые пронзительные выдумки – это цитаты».

Сквозь сатирическую технику коллажирования просматривается документальный характер произведения: Карл Краус был авторитетнейшим историком своей эпохи, которую он облёк в буквы и слова, чьи кусочки он собрал вместе и этим сделал возможным её целостное восприятие.

Садистская оргия, которая свершилась над Баттисти, не была единственным случаем. Подобное постоянно совершалось на восточных и юго-восточных окраинах дунайской империи, где проживало, в основном, славянское население: людей вешали и казнили (на жаргоне это называлось «прикончить») насколько хватало сил у чёрно-золотой команды. Кого не понимали, того мгновенно вешали, закалывали или расстреливали.

36 000 виселиц в стране

Фигура «ворчуна» в Краусовской трагедии говорит: «Задумайтесь, что когда командующим армией был эрцгерцог Фридрих, было сооружено только 11 400, а по другой версии 36 000 виселиц. Тем, кто не мог сосчитать и до трёх!» К сожалению, цифры не взяты с потолка.

Командование летом и осенью 1914 года призывало солдат к «беспощадному» образу действий. Казни без военного суда и следствия допускались с ведома высшего армейского командования: солдат призывали к этому, и подобные действия явно были безнаказанными. «Дикие» массовые экзекуции устраивали коменданты при поддержке военных судей под прикрытием так называемого «права на необходимую оборону».

Что касается повешения, постоянно вскрывается что-то особенно жуткое. До 1916 года среди солдат и офицеров не запрещалась фотографирование при экзекуциях. Преступники совершали преступление, жертва и праздные любопытные чёрным по белому: сувенир об исторических, героических приключениях. Создаётся впечатление, что люди стараются принять выгодную позу для памятной фотографии. Без сомнения: чтобы изучать ужасные фото из книги Хольцера, необходимо обладать крепким желудком.

Подготовительная школа для нацистского ужаса

С полным основанием можно говорить о кайзеровском походе на Восток как о походе с целью уничтожения народов. Расширение территории противостояния, фабричная переработка трупов была подготовительной школой для нацистского ужаса. Кайзерский парламент, Рейхсрат, в 1917 году должен был собраться снова, чтобы осудить черновицкого депутата Элиаса Риттера фон Семака за плановые преступления военных в Восточной Галиции и Буковине. Жертвами «произвола» стали, «по данным офицеров в Восточной Галиции более 30 000 человек».

Лирик Георг Тракл, свидетель тех событий, умер в лазарете. Но в романе Йозефа Рота «Марш Радецки», содержащем непредвзятый взгляд на исчезнувшую Дунайскую монархию, присутствуют пассажи, чей грубый реализм мы старательно избегаем, пролистывая их: лейтенант фон Трота блуждает без сна в галицинской ночи и попадает в церковь.

«Перед большими, широко распахнутыми воротами кладбища висят три трупа, в середине бородатый пастор, по бока молодые крестьяне в песочного цвета куртках. Чёрная ряса пастора, висящего в середине, достаёт до ботинок. И иногда ночной ветер двигает ноги пастора как немой язык глухонемого колокола, ударяющий в край одеяния пастора, не производящий никакого звука, но издающий призрачный звон». Лейтенант подходит ближе к осуждённым: «это были лица народа, которых он обучал каждый день».

Атнон Хольцер заставил звучать прекрасный поэтический портрет писателя Йозефа Рота, благодаря найденным им фотографиям, которые иллюстрируют описанные события. Этот звон достиг ушей людей, рождённых спустя много лет после всего этого.

Антон Хольцер: Ухмылки палачей. Неизвестная война против гражданского населения 1914 - 1918.Примус, Дармштадт 210 стр. 39,90 евро

“Welt Online”, Германия - 12 ноября 2008 г.

“Die grausamen Henker des Ersten Weltkriegs”

Кровавые палачи Первой Мировой войны

Австро-Венгерская империя между 1914 и 1918 годами в любом случае не сражалась по-рыцарски или скромно. Сейчас новая книга срывает покров с преступлений с большим сроком давности: тысячи гражданских лиц на Балканах систематически расстреливались и вешались. Убийцы вели себя при этом следующим образом.

Казнь итальянского патриота Чезаре Баттисти, Триент 1916 г. Повешение длилось восемь с половиной минут.

По сути эта книга – названная милитаристской – должна произвести в Австрии и других немецкоязычных странах эффект разорвавшейся бомбы. Ведь могло быть и так, что всё осталось бы в прошлом. Тем не менее, в книге описаны преступления и, прежде всего, ужасные факты, которые успешно замалчивались 90 лет.

Известный венский фотоисторик Антон Хольцер ставит с ног на голову наше представление о Первой Мировой войне и, прежде всего, об Австро-Венгрии. Великая война с 1914 по 1918 годы, об окончании которой в эти дни вспоминают везде, была, как мы думали, безжалостной, абсурдной битвой, стоившей миллионов солдатских жизней. Применение ядовитого газа казалось несопоставимым с этой войной, оно противоречило старинным рыцарским правилам ведения войны.

Но систематическое избиение мирного населения, убийства десятков тысяч безоружных, почти всегда невиновных? Подобные преступления в Европе 20-го века относят к зверскому, инспирированному Гитлером истреблению народов.

И конечно кайзеровская и королевская армия, задействованная в манёврах 1914 года лишь декоративно, производила слишком элегантное впечатление, чтобы быть заподозренной в массовых преступлениях против человечности. В конце концов, она причислялась к проигравшим, но в остальном её честь осталась незапятнанной.

В действительности не сказано ни слова о том, что велась война не только против внешнего врага, но велась и бесчестная война против мирного населения, простых граждан, против стариков, женщин, детей на завоёванных территориях. Город Шабац на реке Саве в северной части Сербии упоминается в статье в Википедии в связи с первой победой сербской армии над австро-венгерской в августе 1914 года.

Поэтому кайзерские захватчики были в гневе и пролили море невинной крови. 17 августа 1914 года около 80-ти жителей Шабаца были убиты на церковном дворе. И в окрестных деревнях и городках также были убиты сотни жителей, только в Леснице 109 человек – всё это совершили не измождённая и отчаявшаяся солдатня, а довольно свежие соединения, полностью подчиняющиеся приказам.

Командовал ими фельдмаршал-лейтенант Казимир Фрайхерр фон Лютгендорф, один из потомков которого был выдвинут на пост австрийского министра обороны при канцлере Крайски. В 1920 году Казимир Лютгендорф предстал перед судом – но только за то, что он без суда и следствия приказал заколоть штыками на плацу трёх пьяных санитаров, принадлежавших к находящемуся под его командованием соединению, якобы уличённых в мародёрстве. Оправдания Лютгендорфа во время этого слушания, что и «безоружные люди, спасавшиеся на церковном дворе» были расстреляны, никто - ни судья, ни прокурор, ни представители прессы - тогда не нашёл достойными внимания.

Гордость преступников на фотографиях

Этот мрачный эпизод является побочным результатом изысканий Хольцера в многочисленных архивах бывших коммунистических стран. Фронтиспис первого издания книги Карла Крауса «Драма монстров «Последние дни человечности» (1922) содержит официальные фото казни «государственных изменников», итальянского патриота и бывшего депутата Рейхсрата Чезаре Батиссти в 1916 году в Триенте. Труп повешенного болтается на эшафоте, вокруг триумфаторские улыбки: экстренно вызванный из Вены королевский палач Йозеф Ланг; рядом ухмыляются люди в униформе и в гражданском платье.

Как сообщает протокол, процедура длилась восемь с половиной минут до смерти Баттисти. Заметьте: никакой фальши, никакого признака пропаганды союзников. Фото было реквизировано властями в качестве трофея и средства к устрашению, если всплывёт итальянская линия и, конечно же, как естественное свидетельство австрийского варварства.

Поколения читателей не воспринимали «последние дни человечности» всерьёз, не понимали дословно то, что сказано в предисловии: «Самые невероятные преступления, о которых здесь идёт речь, происходили на самом деле??? Невероятнейшие диалоги, приведённые здесь, могли быть произнесены в действительности; самые пронзительные выдумки – это цитаты».

Сквозь сатирическую технику коллажирования просматривается документальный характер произведения: Карл Краус был авторитетнейшим историком своей эпохи, которую он облёк в буквы и слова, чьи кусочки он собрал вместе и этим сделал возможным её целостное восприятие.

Садистская оргия, которая свершилась над Баттисти, не была единственным случаем. Подобное постоянно совершалось на восточных и юго-восточных окраинах дунайской империи, где проживало, в основном, славянское население: людей вешали и казнили (на жаргоне это называлось «прикончить») насколько хватало сил у чёрно-золотой команды. Кого не понимали, того мгновенно вешали, закалывали или расстреливали.

36 000 виселиц в стране

Фигура «ворчуна» в Краусовской трагедии говорит: «Задумайтесь, что когда командующим армией был эрцгерцог Фридрих, было сооружено только 11 400, а по другой версии 36 000 виселиц. Тем, кто не мог сосчитать и до трёх!» К сожалению, цифры не взяты с потолка.

Командование летом и осенью 1914 года призывало солдат к «беспощадному» образу действий. Казни без военного суда и следствия допускались с ведома высшего армейского командования: солдат призывали к этому, и подобные действия явно были безнаказанными. «Дикие» массовые экзекуции устраивали коменданты при поддержке военных судей под прикрытием так называемого «права на необходимую оборону».

Что касается повешения, постоянно вскрывается что-то особенно жуткое. До 1916 года среди солдат и офицеров не запрещалась фотографирование при экзекуциях. Преступники совершали преступление, жертва и праздные любопытные чёрным по белому: сувенир об исторических, героических приключениях. Создаётся впечатление, что люди стараются принять выгодную позу для памятной фотографии. Без сомнения: чтобы изучать ужасные фото из книги Хольцера, необходимо обладать крепким желудком.

Подготовительная школа для нацистского ужаса

С полным основанием можно говорить о кайзеровском походе на Восток как о походе с целью уничтожения народов. Расширение территории противостояния, фабричная переработка трупов была подготовительной школой для нацистского ужаса. Кайзерский парламент, Рейхсрат, в 1917 году должен был собраться снова, чтобы осудить черновицкого депутата Элиаса Риттера фон Семака за плановые преступления военных в Восточной Галиции и Буковине. Жертвами «произвола» стали, «по данным офицеров в Восточной Галиции более 30 000 человек».

Лирик Георг Тракл, свидетель тех событий, умер в лазарете. Но в романе Йозефа Рота «Марш Радецки», содержащем непредвзятый взгляд на исчезнувшую Дунайскую монархию, присутствуют пассажи, чей грубый реализм мы старательно избегаем, пролистывая их: лейтенант фон Трота блуждает без сна в галицинской ночи и попадает в церковь.

«Перед большими, широко распахнутыми воротами кладбища висят три трупа, в середине бородатый пастор, по бока молодые крестьяне в песочного цвета куртках. Чёрная ряса пастора, висящего в середине, достаёт до ботинок. И иногда ночной ветер двигает ноги пастора как немой язык глухонемого колокола, ударяющий в край одеяния пастора, не производящий никакого звука, но издающий призрачный звон». Лейтенант подходит ближе к осуждённым: «это были лица народа, которых он обучал каждый день».

Атнон Хольцер заставил звучать прекрасный поэтический портрет писателя Йозефа Рота, благодаря найденным им фотографиям, которые иллюстрируют описанные события. Этот звон достиг ушей людей, рождённых спустя много лет после всего этого.

Антон Хольцер: Ухмылки палачей. Неизвестная война против гражданского населения 1914 - 1918.Примус, Дармштадт 210 стр. 39,90 евро

Бомбардировка Сталинграда в августе 1942 года

23 августа 1942 года немецкие самолеты под командованием В. Рихтгофена подвергли варварской бомбардировке Сталинград. За один день противник совершил более 2000 самолето-вылетов. Несмотря на противодействие советской авиации и зенитной артиллерии, сумевших сбить 120 фашистских самолетов, город был превращен в руины, погибло свыше 40 тысяч мирных жителей. Горели не только здания, горели земля и Волга, поскольку были разрушены резервуары с нефтью. На улицах от пожаров стояла такая жара, что возгоралась одежда на людях, бежавших в укрытия.

В этот же день 14-й танковый корпус 6-й немецкой армии прорвался к Волге в районе поселка Рынок и отрезал 62-ю армию от остальных сил Сталинградского фронта.

23 августа 1942 года - самая скорбная дата в истории Сталинграда.

Воздушные эскадры Рихтгофена обрушились на Сталинград. 23 августа 1942 год

Немецкая авиация наносит удар по переправе

Сталинград и Волга в огне

Пожары в городе, Солдаты вермахта в уличном бою

Беженцы , Жители покидают Сталинград

Зенитчики ведут огонь. Горит здание облисполкома.

Площадь Павших Борцов Революции

volgadmin.ru

23 августа 1942 года немецкие самолеты под командованием В. Рихтгофена подвергли варварской бомбардировке Сталинград. За один день противник совершил более 2000 самолето-вылетов. Несмотря на противодействие советской авиации и зенитной артиллерии, сумевших сбить 120 фашистских самолетов, город был превращен в руины, погибло свыше 40 тысяч мирных жителей. Горели не только здания, горели земля и Волга, поскольку были разрушены резервуары с нефтью. На улицах от пожаров стояла такая жара, что возгоралась одежда на людях, бежавших в укрытия.

В этот же день 14-й танковый корпус 6-й немецкой армии прорвался к Волге в районе поселка Рынок и отрезал 62-ю армию от остальных сил Сталинградского фронта.

23 августа 1942 года - самая скорбная дата в истории Сталинграда.

Воздушные эскадры Рихтгофена обрушились на Сталинград. 23 августа 1942 год

Немецкая авиация наносит удар по переправе

Сталинград и Волга в огне

Пожары в городе, Солдаты вермахта в уличном бою

Беженцы , Жители покидают Сталинград

Зенитчики ведут огонь. Горит здание облисполкома.

Площадь Павших Борцов Революции

volgadmin.ru

Битва за Днепр

Сентябрь 1943

Потерпев сокрушительное поражение в Курской битве, потеряв летом 1943 года множество танков и самолетов, гитлеровское командование спасало свои армии отходом за Днепр. Гитлеровские солдаты подписывали клятву – не пустить советских солдат за Днепр. Так Гитлер и его генералы надеялись обрести передышку, чтобы собрать силы, способные остановить Красную Армию. Полтысячи километров течет славная славянская река по землям России, семьсот по землям Белоруссии и больше тысячи по землям Украины. Много древних городов на ней и самый знаменитый – Киев, столица Украины. Киев особо дорого украинцу, он особо дорого и русскому и белорусу – как память о наших прежних предках, о зримом начале нашей общей истории. У Киева, у Киевской Руси были тяжкие годы и в древних веках, каждый раз иноземные захватчики были биты под стенами Киева, будь то времена Владимира Мономаха или Богдана Хмельницкого. Мы знали, и в этой войне Киев не останется в фашистской неволе. Преследуя отступающих фашистов, советские войска осенью 1943 года вышли к Днепру на протяжении 700 километров. С ходу форсируя реку, они заняли к концу сентября 23 плацдарма на правом берегу реки – и на Украине, и в Белоруссии. Отвоеванные у врага крохотные клочки берега – плацдармы – расширялись. На них переправлялись новые войска с танками, тяжелыми орудиями. И уже вскоре в нескольких местах были у нас за Днепром целые армии. Близилось время, когда гитлеровцы будут изгнаны из пределов Родины. И потому, показывая цель нашего нового наступления, поменялись названия фронтов: Воронежский стал 1-м Украинским, Центральный – Белорусским (впоследствии – 1-м Белорусским), Калининский – 1-м Прибалтийским… Самым горячим местом в те осенние дни были днепровские берега и воды в районе Киева. Немцы разрушали в нем заводы, старинные храмы, угоняли жителей на работу в Германию. Требовалось спасать город. Первые смельчаки стали переправляться через Днепр 22 сентября. В битве за Днепр Героями Советского Союза станут 2438 солдат, сержантов, офицеров и генералов. Южнее Киева, в районе селения Великий Букрин, ночью переправились бойцы 68-й гвардейской дивизии. Среди них был бронебойщик С. П. Лаптев. К рассвету горстка наших бойцов окопалась. А ранним утром гитлеровцы атаковали их. Трижды гвардейцы отбрасывали врага огнем из стрелкового оружия. Потом была рукопашная, в которой Лаптев убил 4 фашистов. Следующая атака врага была поддержана танками. Раненный в голову бронебойщик подбил из противотанкового ружья три танка и перестрелял из автомата гитлеровцев, вылезавших из подбитых машин. Лаптева еще раз ранило – тяжело. Среди его товарищей были убитые. Но гвардейцы держались до подхода помощи с левого берега. И плацдарм остался нашим. Войскам помогали партизаны и жители прибрежных сел. Партизаны соединения «За Родину» захватили три переправы через Днепр. Отбивая атаки врага, удерживали их до подхода войск. Шесть переправ захватили и оборудовали партизаны соединения имени Коцюбинского. Две тысячи добровольцев из местных жителей помогали строить мост южнее Киева. Строителей бомбила гитлеровская авиация, обстреливала дальнобойная артиллерия. Только 5 октября под бомбежкой погибло и было ранено больше полутора тысячи человек. Но мост длиной 700 метров построили в кротчайший срок, за 11 дней. По нему пошли на западный берег, на плацдарм в районе Великого Букрина, новые полки дивизии. Самые ожесточенные бои разгорались при форсировании Днепра севернее Киева, в районе селения Лютеж. Советские войны героически держались на правом берегу, сохраняя захваченный плацдарм. На помощь им шел 5-й гвардейский танковый корпус. На пути танкистов была еще одна река – Десна. Строительство моста или паромной переправы отняло бы несколько дней. Танкисты решили преодолевать Десну вброд, хотя глубина была в два раза больше допустимой. Щели в машинах, люки, жалюзи заделали промасленной паклей. На трубы глушителей надели брезентовые рукава и подняли их над водой. Водители вели танки вслепую, слушая советы командиров, стоящих в открытых башнях. Шестьдесят Т-34 за день перебрались через Десну. Днепр форсировали на понтонах. Вместе с пехотой и артиллерией танкисты отбросили гитлеровцев далеко от берега, расширяли Лютежский плацдарм. Главный удар мы наносили с юга. Фашисты, в свою очередь, и свои главные силы сосредоточили там же. Нам никак не удавалось прорвать вражескую оборону. Тогда по указанию Ставки командование 1-го Украинского фронта во главе с генералом Николаем Федоровичем Ватутиным стало готовить главный удар от Лютежа, с севера. Темными ночами, вечерами, когда долину Днепра затягивал непроглядный туман, наши танки и артиллерия стали переполняться с Букринского плацдарма, на левый берег Днепра. По левому берегу они прошли около двухсот километров на север и снова переправились через реку – на Лютежский плацдарм. Сделано это было так искусно, так, осторожно, что враг не заметил перемен. Фашистские самолеты-разведчики отмечали советские танки и крупные орудия на прежних местах. Враг не догадывался, что видит танки фанерные и пушки, сделанные из бревен. К тому же наши соединения, оставшиеся у Великого Букрина, демонстрировали прежние попытки прорвать оборону именно там. Уром 3 ноября артиллерия, сосредоточенная у Лютежа, открыла ураганный огонь. В неожиданное время для врага наступление пошли армии генералов Ивана Даниловича Черняховского и Кирилла Семеновича Москаленко. Пехотинцам помогали летчики воздушной армии генерала Степана Акимовича Красовского. Вечером 4 ноября вошла в сражение гвардейская танковая армия генерала Павла Семеновича Рыбалко. Танкисты продолжали наступление и ночью. Танки двигались с зажженными фарами, с воющими сиренами, уничтожали и разгоняли фашистов огнем пулеметов и орудий. Уже на другой день советские войска сражались на окраинах Киева. За столицу Украину воевали и бойцы 1-й Чехословацкой отдельной бригады под командованием Людвика Свободы. Вместе с нашими танкистами они выбили гитлеровцев с вокзала. К 4 часам утра 6 ноября Киев был освобожден. Фашисты постоянно устраивали контратаки, кидая по 300 – 400 танков, но техники у советских войск хватало, и контрнаступление фашистов заглохло. К зиме наши войска объединили множество тактических и оперативных плацдармов в два огромных – стратегических, таких, на которых можно основательно готовится к новому мощному наступлению. Там были надежные переправы и дороги, по которым шло планомерное снабжение войск. Один стратегический плацдарм на север от Киева – создали 1-й Украинский и Белорусский фронты. Он простирался вдоль Днепра на 400 с лишком километров, а глубиной был 150 км, то есть линия фронта здесь отдалилась от реки на полтораста километров. Второй плацдарм, поменьше создали 2-й и 3-й Украинские фронты. Он простирался от Черкасс до Запорожья. На участке шириной примерно 100 км, в районе Канева, правый берег реки все еще удерживали немцы. Советские войска никак не могли изгнать врага из широкого коридора, разъединившего наши стратегические плацдармы. Коридор был опасный, гитлеровцы могли наносить оттуда удары во фланги 2-му и 1-му Украинским фронтам. Служил он противнику и пропагандистскую службу. После Курской битвы Геббельс успокаивал немецкий народ рассказами о неприступности «Восточного вала». И теперь, хотя «вал» развалился, газеты рейха писали о нем как о существующем: «…немецкие повара черпают для своих кухонь днепровскую воду». С июля по декабрь 1943 года противник потерял в боях нашими войсками свыше 1 миллиона 400 тысяч человек. С ноября 1942 года по декабрь 1943 года советские войска продвинулись на запад в середине фронта на 500 километров, а на южном крыле – на 1300. Конечно же, у противника и должно было возникнуть ощущение надвигающихся на него «гигантских волн океана». С самого начала 1944 года Красная Армия двинется «дальше и дальше, опрокидывая на своем пути все преграды».

voyna1941-1945.narod.ru

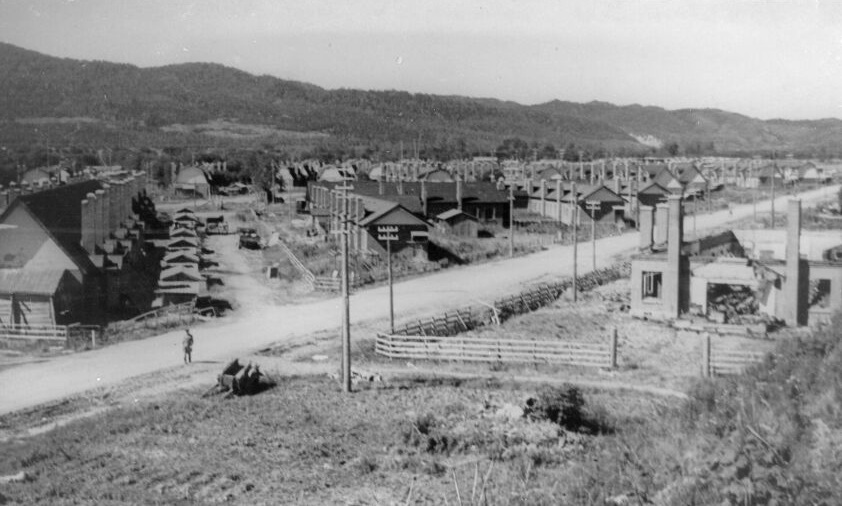

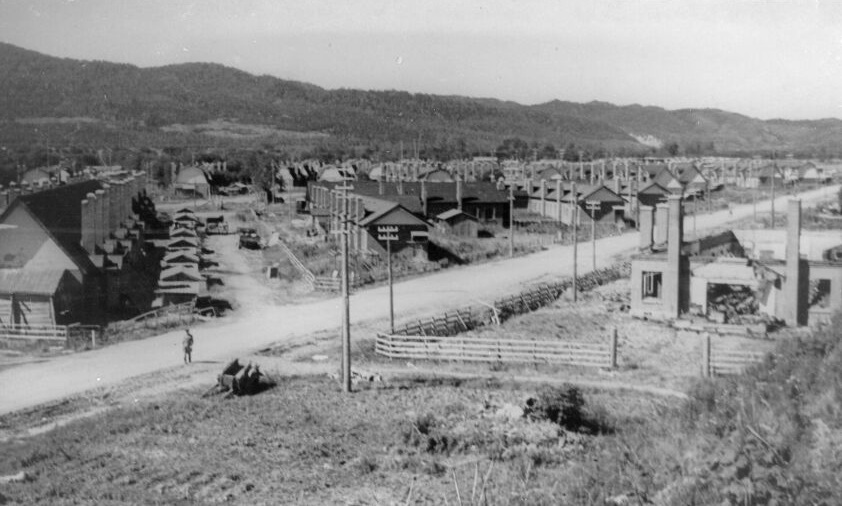

Новый немецкий порядок в Шахтинском и Новошахтинскм районе. (Украина)

"Новый немецкий порядок". Успешное советское наступление зимой 1941/42 г. поставило фашистские войска в тяжелое кризисное положение. Особенно резко провал молниеносной войны сказался на военной экономике: - требовалось увеличение выпуска военной продукции; - возникли серьезные трудности в продовольственном снабжении Германии; - остро стал вопрос о рабочей силе, так как большое количество трудоспособного населения Германии призывалось в вермахт. Выход из критического положения господствующие круги Германии видели в усилении принудительного участия оккупированных территорий в ведении войны. Эта концепция включала в себя следующую политику "нового порядка" в отношении оккупированной территории: - восстановление и эксплуатация предприятий в интересах рейха; - привлечение гражданского населения к принудительным работам непосредственно в оккупированных районах; - усиленными темпами велось привлечение населения оккупированных районов на принудительные работы в Германию; - интенсификации грабежа в области сельского хозяйства. Эта новая политика и началась проводиться в городе. Первые приказы новой власти имели следующее содержание. 1. О сдачи имеющегося у населения оружия и радиоприемников всех марок, большевистских книг. 2. Всем коммунистам, евреям, активистам советской власти, командирам и политрукам Красной Армии предписывалось пройти регистрацию в городской полиции. "Всякий кто укажет немецким властям скрывающихся евреев, партизан, важных большевистских работников, не явившихся на регистрацию врагов народа, получит 1000 рублей деньгами, продуктами или корову". 3. О регистрации всех ценностей (золото, серебро, драгоценные камни). Незарегистрированные ценности подлежали конфискации; 4. Никому из раненых, бежавших из плена красноармейцам, приюта не давать, заявлять о них немедленно в комендатуру. 5. Всё трудоспособное население должно зарегистрироваться на бирже труда. Кто не будет работать в городе, должен ехать на работу в Германию. Работающим выдавалось "арбайтскарте", зарегистрировавшимся на бирже ставилась отметка в паспорте, отмечаться нужно было каждый месяц. Виновные в неисполнении приказов коменданта подлежали расстрелу. Приказы вывешивались на стене дома, где размешалась городская управа и на заборах. В августе немцы с помощью старост и полицейских стали ежедневно выгонять трудоспособное население города на восстановление военного аэродрома и участка железной дороги Каменоломни - Красный Сулин. Фашисты рассчитывали быстро восстанавливать шахты. Им нужен был уголь для работы железнодорожного транспорта. С этой целью в городе было открыто "Окружное управление горных и металлургических предприятий" подчинявшееся акционерному обществу "Восточное общество по эксплуатации угольных и металлургических предприятий" (Берг унд Хюттенверке Ост ГМБХ), правление которого находилось в украинском городе Сталино (Донецк), переименованном в Юзовск. В состав окружного управления входили дирекционы. Дирекциону под №12 подчинялись шахты Шахтинского и Новошахтинского районов. Возглавлял его гауптман Штоффе. Дирекционы были военизированными учреждениями, главными в административно-хозяйственном управлении оккупированными территориями. Они присвоили всё имущество и оборудование шахт, которое не успели вывезти или взорвать, со всеми рабочими, которые не успели или не смогли уйти. Чтобы откачивать воду из шахт и добывать уголь, нужна была электроэнергия, для чего требовалось восстановить Артемовскую ГРЭС. Военный комендант издал приказ: все рабочие, служащие и инженерно технические работники шахт и Артем-ГРЭС должны вернуться на свои рабочие места и немедленно приступить к работе. Рабочие не горели желанием работать на оккупантов, многие шахтеры и рабочие покинули свои поселки и ушли в Киреевку, Даниловку, Сидоровку, Керчик, Садки, Мокрый Лог. Полицаем с каждым днем все труднее становилось находить рабочие руки для восстановительных работ. Участившиеся облавы на городских улицах, на базаре, на поселках не давали желаемых результатов. Для откачки воды из затопленных шахт и восстановления Артем ГРЭС в августе в город прибыл немецкий восстановительный саперный батальон. Он дислоцировался на ГРЭСовском и артемовском поселках. Своих мастеров, которых можно было бы прислать на восстановление предприятий, у немцев не хватало, поэтому немецкие специалисты следили только за тем, чтобы гражданские рабочие и наши военнопленные (их было около двух тысяч) вкалывали полные 10-12 часов. Военнопленные содержались в лагерях на территории школ №5 и №10. До оккупации в школах были госпиталя, и больные не были эвакуированы вследствие стремительности наступления немецких войск. Желания работать на чужеземцев у наших пленных не было. Над ними издевались, избивали и делали это в основном наши соотечественники, полицаи, нанявшиеся на службу к фашистам. Зимой было очень холодно, здания школ не отапливались, а военнопленные были в летнем обмундировании. Многие умирали, их хоронили во дворе школы. Лагерь для военнопленных был также на территории шахты "Пролетарской диктатуры". Во дворе шахты происходили расстрелы. С помощью саперного немецкого батальона, русских рабочих и военнопленных оккупационным властям удалось в конце сентября наладить добычу угля на шахтах бывших Артемовского и Грушевского шахтоуправлений (общей ежесуточной добычей 200 тонн угля). Ни одна крупная шахта не была восстановлена. Да они и не пытались это сделать, а потом им стало не до этого: фронт приближался к городу. В соответствии с немецкой программой привлечения рабочей силы из оккупированных территорий, начался массовый набор горожан на работу в Германию. Мобилизации подлежали гражданские лица обоего пола, начиная с 15-летнего возраста, в особенности квалифицированные рабочие. Наряду со специальным военно-экономическим использованием рабочих предусматривалось направление здоровых и крепких девушек на работу в Германию в качестве домашней прислуги. Сначала немцы пытались действовать на добровольных началах. Среди молодежи были и желающие поехать в Германию, мол, цивилизованная страна, совсем другие отношения, другие ехали из стремления избежать голода и тяжелейших условий жизни, вызванных оккупационной политикой. На доске у биржи труда вывешивались "агитационные" плакаты, листовки и письма из Германии, в которых все писали о хорошей жизни. Но в некоторых промелькнули слова "Пришлите сухарей!" Зачем сухари, если всё хорошо. Отбирали немцы самых здоровых и выносливых. Отправку молодежи немцы проводили под лозунгом "Нах Фатерлянд", под музыку. Но вскоре число желающих иссякло, и немцы начали угонять молодежь насильно. Многие стали скрываться в подвалах, уходить из города. Тех, кто не работал, буквально отлавливали на улицах, в общественных местах, устраивали облавы по месту жительства. Всего за время оккупации было угнано в Германию около 3500 жителей города (20 эшелонов), преимущественно юношей и девушек в возрасте 15-20 лет.

Террор

. В связи с политикой "нового порядка" фашистскими руководящими органами был издан целый ряд новых, более жестких приказов по усилению террора. Так, например, в "Инструкции по борьбе с партизанами на Востоке", изданной главным командованием сухопутных войск осенью 1942 г., при проведении карательных операций против партизан и тех, кто им помогал, требовалось применение "чрезвычайных мер" как к партизанам, так и ко всем гражданским лицам, вплоть до расстрела и повешения. Эта варварская инструкция несколько позже была дополнена приказом Кейтеля от 16 декабря 1942 г., действовавшего на основе указаний Гитлера. Данным приказом войскам вменялось в обязанность применение любых средств, в том числе против женщин и детей, для подавления сопротивления. Одновременно в нем еще раз подчеркивалось, что ни один солдат, принимавший участие в борьбе с партизанами и сочувствующими им, не мог быть привлечен к ответственности за свои действия. Грубая сила и массовый террор являлись основными, характерными для всего оккупационного режима средствами достижения преступных целей фашистского германского империализма. В первые дни оккупации в песчаном и каменном карьерах у хутора Поповка производились расстрелы. В апреле 1943 года уже после освобождения города в двух ямах песчаного карьера были обнаружены 94 трупа: 71 труп военнослужащих Красной Армии, преимущественно из числа командного состава, 20 трупов гражданских мужчин, женщина и двое детей. В начале августа на улицах города было вывешен приказ: "Все евреи города и его окрестностей, прошедшие регистрацию, должны явиться 9 августа 1941 года к 8 часам на угол Дойчештрассе (пр. Победа революции) и Пехотной ( Шевченко) (возле базара). Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и прочее. Имеет при себе двухдневный запас продуктов. Кто из евреев не выполнит этого приказа, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные евреями квартиры и присвоит себе их вещи, будет расстрелян". Ранним утром всё еврейское население города собралось в указанном месте (в основном старики, женщины и дети). Собравшихся построили в длинную-длинную колонну, и повели в сторону Каменоломни. Было очень много провожающих: соседей, друзей. Характер приказа, надежда на "порядочность" и "культуру" немцев вселяло надежду в горожан, что их отправят в Германию. На следующий день стало известно, что всех евреев расстреляли в противотанковом рву под Каменоломни. В местах, где производились расстрелы, были установлены столбы с надписями: "Запретная зона". Оккупировав город, фашисты ни слухом, ни духом не ведали, кто из жителей был коммунистом, комсомольцем или активистом, родственником командира Красной Армии. Но они быстро узнали о них из доносов, посыпавшихся к ним от "обиженных", местных полицаев. На основании поданных заявлений (доносов) заводились следственные дела. Начались аресты, причем арестовывали по первому же доносу, без всякой проверки. И горе было тому, у кого был враг или даже просто давний недоброжелатель. Некоторые подлецы чрезвычайно усердствовали в этом. Так бывший сотрудник 1-го отделения милиции города Бытовьян написал около 50 доносов (по ним было расстреляны известные в городе люди). Полицаи вместе с немцами работали в основном по ночам, забирали подозреваемых в нелояльном отношении к новой власти. Практически никто уже не возвращался. Опыт подсказывал Гельфсготту, что в таком крупном центре угольной промышленности как Шахты должно быть оставлено коммунистическое подполье. Подтверждением этому были антигитлеровские листовки, саботаж в восстановлении шахт, налет русской авиации на немецкий военный аэродром. Поэтому все арестованные гестапо подвергались мучениям и пыткам. Следователи добивались у них одного, кто из коммунистов, комсомольцев остался в городе, осталось ли подполье в городе. Особенно свирепствовал в городе гестаповец Дэппе. Имея агентуру из предателей-местных обывателей, он выуживал важную информацию о настроениях в городе. Дэппе принимал непосредственное участие в арестах, пытках, расстрелах (в том числе стариков, женщин и детей). Все арестованные и расстрелянные с немецкой пунктуальностью регистрировались в книге, содержащей сведения о людях, в отношении которых была применена смертная казнь. Вел книгу начальник тюрьмы Залазин. Места для расстрелов выбирали сотрудники гестапо и многие до сих пор не известны. Сведения о том, что казни проводились в тюрьме гестапо, документально не подтверждено. В начале октября 1942 года на одной из попоек после расстрелов полицай Пискунов предложил использовать ствол шахты имени Красина для казни арестованных. Эта мысль понравилась Гельфсготту. Осмотрели место, мертвая шахта вселяла леденящий страх. У ствола соорудили специальную площадку, чтобы после расстрела трупы сами падали в ствол. Начались массовые расстрелы. Ничто не трогало подлые души палачей. Расстреливали коммунистов, руководящих работников города, членов их семей, просто невинных жертв по доносам. Палачей не трогало, кто перед ними: старик, женщина или ребенок. Незадолго до освобождения города на двух подводах привезли ребятишек из приюта и сбросили в ствол живыми.