ГУРАНЫ. Часть I. Казаки

Глава 1. «Великое переселение»

С какого места начинается история рода? Не начинать же историю своего рода от Адама и Евы, как сказано в Библии. Самым разумным мне показалось начать с периода 1850-х годов, когда есть информация от бабушки и родственников и других источников и где надуманное не имеет такое важное место в этот период истории. А к надуманному можно отнести рассказы о том, что казаки были беглыми, которые после разгрома Пугачева, бежали в Сибирь, в Забайкалье и от них- то, беглых казаков, и пошел наш род. Если следовать этой легенде то, что мы имеем? Из истории известно, что в 1742 г. в станице Зимовейской, на Дону, родился Е.И. Пугачев, а в марте 1774 г. после разгрома войск Пугачева нашему беглому предку, прожившему уже 2-3 поколения, понадобилось 80 лет на то, чтобы объявиться в Забайкалье к 1854 году, к первому сплаву, если судить по ниже сказанному.

Граф Н.Н. Муравьев-Амурский

« В 1851 г. по предложению генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева, (впоследствии граф Муравьев - Амурский) и царскому указу, Николая I, было сформировано Забайкальское казачье Войско, численностью около 50 тысяч человек к 1854 г. С разрешения центрального правительства России, губернатор Восточной Сибири, экстренно организовал переброску войск и забайкальских казаков в низовья Амура, в связи с угрозой интервенции англичан и французов на Камчатку. В 1854-1856 гг. было организовано три сплава войск и казаков из Восточного Забайкалья по рекам Шилка, а затем Амур до Николаевска.

Модель парохода «Аргунь» - первого парохода, шедшего впереди сплавных судов.

В 1857 г. началось переселение нескольких сот семей забайкальских казаков с целью организации вдоль берега Амура казачьих селений (Амурской линии казачьего войска). Впоследствии из этих казаков был образован Амурский казачий полк. По левому берегу Амура были основаны казачьи посты и станицы. «...Заселение и освоение Дальнего Востока неразрывно связаны с историей возникновения и развития Забайкальского и Амурского казачества. С первых дней своего образования, Забайкальское казачье войско приступило к выполнению главной задачи - заселению новых земель. Само же явление можно охарактеризовать как колонизацию Дальнего Востока. И как не красиво звучит "Великое переселение", но слово колонизация предметно. Более того, заселение территории Дальнего Востока - это классический пример колонизации вообще.

Архиепископ Камчатский, Курильский, Алеутский Иннокентий (Вениаминов),

ближайший сподвижник Н.Н. Муравьева.

Чтобы было совсем понятно, сравним схожие понятия эмиграция, переселение, где присутствует свобода воли и выбора самого человека, когда гены человека сами выбирают места для своего собственного сохранения. В освоении Дальнего Востока, особенно в начальный период с1851 -1858гг. довлеет воля государства, политика государства. Переселение представляло собой явно принудительный акт с благими намерениями. Подтверждением того служит материал, из источников, посвященных образованию ЕАО (Еврейской Автономной Области), из которого мы узнаем - «. Еще весной 1856 г. все селения 2-й конной Забайкальской бригады облетела весть о вызове охотников идти переселенцами на Амур. Но таковых не нашлось и пришло распоряжение о наборе переселенцев посредством жребия и назначения по усмотрению начальства … В объявлении о наборе значилось: переселяющимся будут отведены места самые удобные для ведения хлебопашества, имеющие хорошие пастбища для лошадей и домашнего скота, воду и лес в достаточном количестве; переселяющиеся пользуются двухлетнею льготою от службы; они получают 15 руб. пособия и в течение двух лет провиантское довольствие, а бедные, кроме того, - бесплатное обмундирование и прочее … Но все эти обещания нисколько не прельщали казаков, живших сравнительно в довольстве и не нуждающихся в перемене места, и всякий из них, вынувший билетик с роковой надписью "в Амур", носил вид приговоренного точно к смерти… Само расселение по обозначенным местам не зависело от казаков. Их не спрашивали, нравится ли место, годно ли оно к землепашеству…

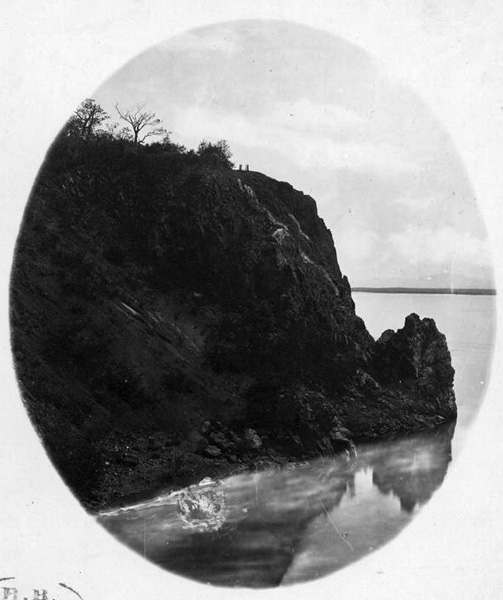

Амур

Старший на барже, завидев столб с дощечкой, командовал: "Прибиваться к берегу" - и, выгрузив людей, имущество, провиант, плыл дальше для той же надобности….». Дополнительно можно сослаться на воспоминания Кукеля Болеслава Каземировича под заглавием «Из эпохи присоединения Приамурского края».

«..в половине октября мне была дана командировка в Нерчинский край, где я должен был выбрать тысячу казачьих семейств для переселения на реку Уссури. Тяжелое было это поручение. Переселение было принудительное и являлось для казаков как бы вечною ссылкою. К тому же на реке Уссури можно было ожидать нападений и грабежей со стороны манз и разных бродяг. В виду невзгод, которым всегда подвергались первые партии поселенцев, мне велено было выбрать казаков малосемейных или холостых. Я объехал все Забайкальское войско, расположенное в Нерчинском крае; в особо расписанных пунктах были собраны казаки, попавшие по жребию в число поселенцев на Амур и Уссури».

«В течение этого времени не мало мучений пришлось испытать от мошек и овода. Не имея головных предохранительных сеток и живя под открытым небом на берегу реки, я ни днем, ни ночью не имел покоя. Лицо и руки распухли; бессонные ночи, боль и зуд нередко доводили меня до отчаяния. Солдаты, утомленные тяжелой дневной работой, на ночь обкладывали себя дымящимися обрубками полу гнилого хвороста и спали в дыму, который избавлял их от назойливых насекомых. Я же не решался прибегнуть к этому средству и все ночи проводил на ногах; только на заре, когда поднявшийся свежий ветерок разгонял мошек, я засыпал в полном изнеможении, не обращая внимания на ползущих водяных ужей. Но отдых мой продолжался обыкновенно не более двух-трех часов; солнце пробуждало оводов (по простонародному — паутов), больших мух, кусающихся до крови. Овод положительно доводит до бешенства скот, который спасается от него, погружаясь по горло в воду. До сих пор не могу забыть перенесенных мною испытаний; помню, с какою радостью я получил приказ Н. Н. Муравьева возвратиться в Иркутск».

А теперь, представьте себе необитаемый остров, но не на Филиппинах или в Новой Зеландии, а в глухой, непроницаемой тайге, где нет даже троп, а гнус, мошка и слепни, и впереди суровая, студеная и бесконечно длинная зима, где шалашом не отделаешься,- просто не выживешь. У меня в генах сохранился весь ужас прожитого моими предками. Я не верю, что все эти лишения воспринимались людьми как естественные. Неизбежные - да, но противоестественные. Хотя меня порой так и тянет пройти этот путь от Шилки до Радде. От Радде «Колесухой» до Хабаровска, если она еще сохранилась. Сегодня, при различных видах кругосветных путешествий и полетах в космос, это уже кажется чем- то вроде детской забавы. Но кто его знает?! Не многие смогут решиться даже на это.

Я думаю, что мой предок-казак был в числе первых переселенцев, я имею в виду первые, следующие один за другим четыре сплава, к которым готовились весь год, с осени до весны, и… с наступлением навигации, после ледохода, это обычно конец мая - начало июня, когда Амур полностью очищался от льда, караван судов, барж, плотов, нагруженный скарбом, животиной, переселенцами-казаками с их семьями отправлялся в неизвестность. Эти годы с 1854 по 1857, поистине были судьбоносными. Я постараюсь найти подробности каждого сплава и описать отдельной главой. Все эти сплавы, посты и поселенья, вдоль левого берега Амура, носили характер колониального захвата. Такова была мысль самого генерал-губернатора Муравьева, что сперва надо действовать, а не вести переговоры. Собственно сам факт заселения левого берега Амура и определил исход переговоров. И по заключению нижеследующих договоров, Амур стал пограничной полосой между двумя государствами. ...« Заключение Айгуньского, Тяньзинского и Пекинского договоров 1858-1860 гг. привело к урегулированию приграничных вопросов и сближению двух государств. Россия приступила к плановому заселению Приамурья и Приморья. К концу лета 1857 г. 17 казачьих поселений на Амуре образовали Амурскую казачью кордонную линию с протяженность от слияния Шилки и Аргуни до островов Малого Хингана (по Пашково) с протяженностью 1158 верст (1238 км)...» Я думаю летний сплав 1857 г. определил дальнейшую судьбу моего рода. «С открытием навигации последовал четвертый сплав по Амуру, причем в числе прочих были отправлены три сотни Амурского казачьего полка, всего 450 семей, предназначенных для заселения левого берега от Усть-Стрелки до устья Уссури; таким путем образовалось в 1857 г. одиннадцать станиц». Одними из первых, в южной части бассейна реки Амур, был пост Хинганский, в последствии переименованный в станицу Пашковскую, в честь Нерчинского воеводы Афанасия Пашкова и пост в 30-35 километрах, ниже по Амуру, и именованный в 1958 г. как станица Раддевская.« Большинство казачьих станиц и поселков, основанных в конце 50-х-начале 60-х годов XIX века, были названы в честь видных государственных деятелей, способствовавших присоединению края к России...». Может быть, Радде и останавливался в месте, впоследствии названном селом Радде, об этом мы расскажем ниже. А вот информация с сайта, посвященному образованию Еврейской Автономной Области (ЕАО). «В декабре 1858 года, высочайшим повелением было разрешено для охраны юго-восточной границы Сибири и содержания сообщений по рекам Амур и Уссури образовать Амурское казачье войско. В его состав включались переселенцы из Забайкалья. В 1858 - 1882 гг. на территории нынешней области были основаны 63 населенных пункта, в том числе в 1857 г. - Радде, в 1858 г. - Пашково, Помпеевка, Пузино, Екатерино-Никольское, Михайло-Семеновское, Воскресеновка, Петровское, Венцелево; в 1860 г. - Сторожевое, Союзное, Головино; в 60-е годы - Бабстово, Биджан, Башурово. Освоению новых земель способствовали экспедиции ученых - географов, этнографов, естествоиспытателей, ботаников: Венюкова, Шренка, Максимовича, Радде, Комарова. Их усилиями была составлена первая подробная "карта Амурской земли"....».

Портрет Н.В.Буссе, одного из одного из руководителей

экспедиции, впоследствии - губернатора Амурской области.

Основные положения об Амурском казачьем войске были утверждены 8 декабря (по старому стилю) 1858 г., а 29 декабря (10 января по новому календарю) 1858 г, императором Александром II подписан указ о его образовании. По существу, это день рождения Амурского казачества. Этот день в одночасье превратил моего предка в Амурского казака. Нет ни тени сомнения в том, что мои предки есть казаки-переселенцы из Забайкалья и местом их нового поселения был участок земли на берегу Амура, облюбованный кем - то и названный впоследствии селом Радде, в честь ученого естествоиспытателя. Село отличается от деревни наличием церкви, так что надо отметить, что казаки в большинстве своем исповедовали православие.

Глава 2. Густав Иванович Радде и станица Раддевка

Вот что пишут авторы В.Е. СОКОЛОВ, В.С. ШИШКИН в статье «Российская одиссея Густава Радде». « Густав Иванович Радде - известный ученый и путешественник XIX - начала XX в. Он родился в 1831 г. в прусском городе Данциге (ныне польский Гданьск) в семье учителя. Его натуралистические наклонности проявились уже в школьные годы, а позднее, вступив в городское общество естествоиспытателей, он изучал местную флору и фауну, собирал гербарии, коллекции насекомых. Любознательного юношу манили дальние страны….

Получив денежную субсидию Данцигского общества естествоиспытателей, рекомендательные письма и пропуск в Россию, Радде весной 1852 г. с торговым караваном поехал в Крым. В Одессе экзотично и немного комично одетый юноша - на нем был сшитый из одеяла белый плащ с лисьим воротником, синяя блуза, огромные ботфорты, а в руках - ягдташ и ружье - привлек внимание швейцарского консула. Тот дал бравому путешественнику рекомендательное письмо к знаменитому российскому ботанику и энтомологу, почетному члену Петербургской Академии наук Х.Х. Стевену, основателю Никитского ботанического сада в Крыму. Стевен отнесся к юноше благожелательно, похвалил его зарисовки растений, во многом помогал ему. Изучая природу полуострова, Густав исходил вдоль и поперек яйлу и горные отроги, несколько раз ездил охотиться на Сиваш. Постепенно накапливались коллекционные сборы и материалы для научных публикаций о местной флоре и фауне. В 1854 г. Радде с богатой коллекцией отправился в Петербург. Важную роль в его научной судьбе, как, впрочем, и в судьбе многих других отечественных натуралистов середины XIX в., сыграло созданное в 1845 г. Русское географическое общество, объединившее естествоиспытателей, стремившихся изучать территорию России и других регионов мира. Среди разнообразных экспедиций, организованных этим обществом, не последнее место занимала и Восточно - Сибирская, связанная с именами известных ученых: биогеографа А.Ф. Миддендорфа, ботаника К.И. Максимовича и др. Участие в ней принял и Густав Иванович. Его включили в иркутский отряд в качестве рисовальщика, помощника при проведении наблюдений и сбора коллекций. Обсуждая с секретарем Географического общества условия работы и ее оплату, Радде сказал: - Дайте мне... серую солдатскую шинель, ежедневный солдатский паек и пошлите туда, куда другие не хотят идти, чем дальше, тем лучше! Получив весьма скромное жалованье, он в апреле 1855 г. отправился в дорогу. Уже 17 июня в Иркутске начался его байкальский маршрут: от устья Ангары к острову Ольхон, затем к бухте Горемыка и далее до устья Верхней Ангары, куда он добрался в конце июля. Тут ему предписывалось обследовать состояние промысла знаменитого омуля, уже тогда вызывавшее тревогу иркутских властей. Густав Иванович пишет: «Несмотря на ограничительные законы, тут господствовало возмутительное хищничество. Не знаю, имела ли какие-либо последствия докладная записка, поданная мною начальству в Иркутске, но если не последствуют целесообразные ограничения ловли омуля... то и здесь будет окончательно истощено великое природное богатство. Примеров такого неразумного расхищения даров природы имеется немало в России».

В ходе экспедиции Радде собирал образцы для коллекций, вел наблюдения за растительным и животным миром. В поисках кроваво-красной форели, описанной еще в XVIII в. академиком П.С. Палласом, попытался дойти до озера Фролиха на северном побережье Байкала. Однако от жестокой простуды едва не умер в пути и лишь к осени добрался со своими спутниками до устья Баргузина. Побывав на Гусином озере (вблизи южного берега Байкала), Радде осенью 1855 г. вернулся в Иркутск.

Зима прошла в обработке собранных материалов, а ранней весной следующего года Густав Иванович затевает новое путешествие - в Забайкалье. Места эти дали необычайно много интересного. Он нашел и описал ряд животных, не известных науке: сурка тарбагана (Marmota sibirica, Radde), а также полевку Брандта, названную им в честь российского зоолога академика Ф.Ф. Брандта (1802-1879) (Microtus brandti, Radde), монгольскую (Microtus mongolicus, Radde) и большеухую, или сибирскую горную (Alticola macrotis,Radde),полевок.

В 1857 г., высоко оценив экспедиционные отчеты ученого, Географическое общество утвердило Г.И. Радде в качестве самостоятельного исследователя. После встречи с натуралистами, вернувшимися из поездок по Амуру, у Густава Ивановича возник план подробного обследования берегов среднего течения этой реки, покрытых девственными лесами с богатыми и еще малоизвестными тогда фауной и флорой. Рискованному предприятию (дело осложнялось тем, что большие права на этот район имел Китай) всячески содействовал генерал-губернатор Восточной Сибири граф Н.Н. Муравьев-Амурский.

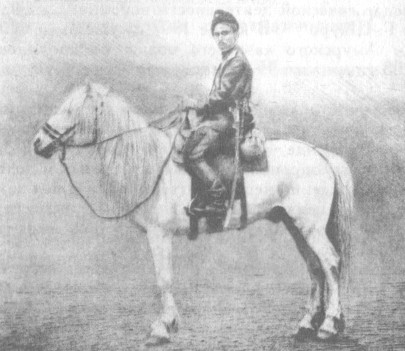

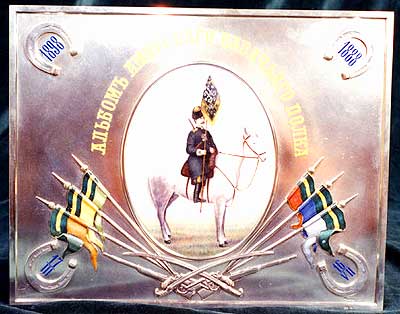

Молодой Радде в экспедиции по Амуру. 1857 г.

Плавание Радде по Амуру началось в мае 1857 г. на большом плоту с построенной на нем каютой. Для местных разъездов имелись небольшие челноки. Сопровождали ученого три казака и один орочон*, прекрасные охотники и знатоки здешних мест, о которых он оставил благодарные воспоминания. Охотничье снаряжение ученого состояло из пистонной двустволки и кремниевой винтовки, на поясе - финский нож. Весьма живописен его наряд, в котором он предстает на редчайшем снимке той поры: короткая куртка из замши, отделанная мехом байкальской нерпы, оленьи брюки, высокие сапоги, шапка из енотовидной собаки и жилет из шкур молодых косуль.

Опасное плавание по Амуру с его непростым фарватером шло относительно благополучно. Но однажды, в ночь на 21 июня, разразилась гроза, и плот уцелел лишь потому, что застрял на песчаной отмели. Утром, снявшись с нее, поплыли дальше и скоро нашли прекрасное место для длительной стоянки: отличная рыбная ловля, леса, богатые дичью, пушным зверьем и редкими птицами. Из бревен плота построили дом и осенью занялись заготовкой продовольствия на зиму, охотились на кабанов, ловили рыбу.

Г.И. Радде не оставляет и научных занятий - ведет метеорологические наблюдения, собирает и сушит гербарий, препарирует птиц и млекопитающих. Однажды охотничья собака загнала на дерево не знакомое натуралисту животное.

Литографии по акварельным рисункам Г.И. Радде (из монографии «Путешествие на юг Восточной Сибири», 1862 г.)

Харза и Енотовидная собака

Это была харза (млекопитающее семейства куньих), ранее не известная для этих мест. Много раз Радде видел тигров, однажды - на очень близком расстоянии. Удалось провести ряд наблюдений за охотой этого хищника. Зимой жизнь путешественников оживляли проезды курьеров, скрашивали ее и теплые отношения с местными жителями. Авторитет Густава Ивановича особенно возрос, когда он нарисовал для них изображения местных божков - бурханов.

В начале весны увлеченному натуралисту посчастливилось увидеть картину пробуждения во многом не известной ему растительности. Свои наблюдения он дополнял акварельными зарисовками. Радде описал новые виды птиц: чернеть (нырка) Бэра (Aythya baeri, Radde) - в честь академика, естествоиспытателя К.М. Бэра (1792-1876), амурского кобчика (Erythropus amurensis, Radde) и толстоклювую пеночку, или пеночку Шварца (Phylloscopus schwartzi, Radde), названную в честь руководителя его первой сибирской экспедиции. Богатыми оказались и сборы насекомых и других беспозвоночных.

В конце мая 1858 г. лагерь путешественников посетил граф Муравьев-Амурский. Он посвятил ученого в свои планы - устроить здесь казачью станицу (цепь подобных станиц и пикетов размещалась тогда вдоль всего Амура), и уже в июне сюда прибыли первые поселенцы - забайкальские казаки. В конце жизни Г.И. Радде писал: «Основанная мною станица, которую граф назвал моим именем и которую казаки переименовали в Раддовку и Раддину, скоро стала образцовой. Это одна из самых больших и цветущих по всему Амуру». Поселок сохранился до наших дней (на территории нынешней Еврейской автономной области), не изменилось и его название. Но, к сожалению, тут сейчас мало что напоминает о знаменитом путешественнике и исследователе Амурского края...

«РУССКОЕ СЛОВО» Литературно-ученый журнал Т. 2 1860 г.

Подойдя къ Айхуну на пароходе «Лена», графъ Н. Н. Муравьевъ - Амурсюй вышелъ на берегь, где его встр'Ьтилъ п поздравнлъ съ прИзздомъ посланные отъ амбаня (губернатора) гусайда (штабъ-офнцеръ) съ синимъ шарикоыъ на шапки. Мы все,отправились съ графомъ въ домъ амбаня, — хозяинъ ветретилъ насъ какъ почетныхъ гостей на пороге одной изъ наружпыхъ дверей и проводилъ во внутренность дома. У каждыхъ дверей остановка и церемонщ, кому прежде переступить порогъ, — кончалось тЬмъ, что графъ долженъ былъ проходить пернымъ, за нимъ слЬдовалъ амбань. Мы уселись въ той же комнате, где въ прошломъ году шли переговоры айхунскаго трактата; началось обыкновенное маньчжурское угощеше теплой водкой, сластями, чаемъ, накоиецъ подали въ маленькихъ чашкахъ вареную и жареную баранину и поросенка. Все это уже пригляделось и надоело. Графъ шгЬлъ разговоръ съ амбанемъ о нашихъ погранпчныхъ д'Ьлахъ, о взаимной торговле о проч. Въ это время мнопе нзъ нашнхъ разошлись по городу, заглянули въ лавки посмотреть, что тамъ есть. ШывущШ съ нами въ Австралйо Французский путешественникъ купилъ за семьдесятъ пять копеекъ дождевой зонтикъ нзъ прозрачной матерш съ китайскими узорами и не нахвалится своей покупкой. — Уверяетъ, что въ Париже любители, и въ-особенности англШсше туристы, дадутъ ему за эту редкость тысячу Франковъ. - Кроме Благовещенска маньчжуры нродаютъ свои продукты одни пзъ замЪчательн'Ъйпшхъ и краспв'Ьйшпхъ м-Ьстоположейй по берегамъ Амура. Дал-Ъе станицы этого же батальона расположены до устья Усури, по равнинному л-Ъвому берегу Амура, представляющему также особыя удобства для разштя землед-Ьля п скотоводства.

В январе 1859 г. со своими богатыми коллекциями ученый возвращается в Иркутск и почти сразу же направляется в Саяны. Он побывал в Тункинских Альпах (нынешнее название - Тункинские Гольцы, хребет Восточного Саяна); дважды совершил восхождение на вершину горного массива Мунку-Сардык, где провел метеорологические измерения; обследовал истоки рек Енисея, Иркута и Оби, озеро Косогол, где наблюдал осенний перелет птиц. В начале января 1860 г. Густав Иванович уже в Петербурге.

Научная общественность с интересом встретила ученого. По ходатайству Академии наук и Географического общества русский подданный (он принял подданство еще в Иркутске) Радде за свои заслуги получает место консерватора в столичном Зоологическом музее, где должен заняться разборкой своих же коллекций. Его приглашают с лекциями в университет и в Царский дворец. За короткий срок ученый подготовил и опубликовал ряд крупных работ, среди которых - двухтомное издание, посвященное фауне Сибири (первый том о млекопитающих, второй - о птицах). Оба тома были украшены цветными литографиями, выполненными по оригинальным акварельным рисункам самого автора.

Научная карьера Радде складывалась вполне успешно. За первый том своего издания он (вместе с К.И. Максимовичем) получил Демидовскую премию, в те годы наиболее престижную награду Петербургской Академии наук. Дерптский (ныне Тартуский) университет присудил ему магистерское звание. Наконец, его пригласил в поездку на Азовское море К.М. Бэр - величайший научный авторитет того времени.

В 1863 г. Густав Иванович женился на дочери академика Ф.Ф. Брандта, и после небольшого свадебного путешествия супруги поселились в Тифлисе. Там ученому предложили должность помощника директора Тифлисской обсерватории. Но эта служба была ему не по душе. Он разрабатывает подробный план биолого-географических исследований Кавказа, тогда почти не изученного, и знакомит с ним наместника Кавказа великого князя М.Н. Романова. План был одобрен, средства выделили, и Г.И. Радде начал готовиться к своему первому кавказскому путешествию.

Всего же он совершил их около двадцати. Общественное признание трудов Радде на Кавказе - Константиновская Золотая медаль Русского географического общества, избрание председателем Первого международного орнитологического конгресса в Вене (1884). В 1889 г. его избрали членом-корреспондентом Петербургской Академии наук, а Лондонское географическое общество присудило ему Золотую медаль. Густав Иванович сблизился с августейшим семейством и совершал путешествия с великими князьями в Индию, Индонезию, на Цейлон, по странам Средиземноморья.

И все же главное, что создал он в тот период и чем особенно гордился, - вполне европейского уровня Кавказский естественноисторический музей в Тифлисе с богатейшими экспонатами, рассказывающими о природе этого края.

Г.И. Радде - директор Кавказского музея, 1897 г

В 1900 г. Г.И. Радде организует Кавказский отдел на Парижской международной выставке. Экспозиция имела огромный успех, ее отметили рядом наград. Но ученый уже стал уставать от шума и суеты. Ему около семидесяти, и теперь его гораздо больше увлекает работа над созданием очередных томов «Коллекций Кавказского музея»...

Скончался Густав Иванович в 1903 г. в Тифлисе после тяжелой болезни и похоронен (в соответствии с его волей) в Ликанах, близ Боржоми.

К сожалению, печальная участь постигла его коллекции, да и сам Кавказский музей (ныне Государственный музей Грузии им. Академика С.Н. Джанашиа). До начала 60-х гг. зоологические коллекции были еще в относительно благополучном состоянии (дольше всего в порядке сохранялись гербарий и энтомологические сборы), а позднее часть этой экспозиции расформировали и перенесли в подвальные помещения.

Значительная часть крымских и сибирских коллекций представителей фауны и флоры сохранилась и находится в Санкт-Петербурге - в Ботаническом институте и Зоологическом музее РАН. Остались и научные труды путешественника и исследователя, выразительные рисунки увлеченного натуралиста, наконец, его имя увековечено в названиях многих видов животных и растений, например, предкавказский хомяк (Mesocricetus raddei, Nehring); армянская гадюка (Vipera raddei, Boettger); монгольская жаба (Bufo raddei, Strauch) и др. И, разумеется, осталась наша благодарная память о нем.» Из этого очень важного источника следует, что станица Раддевка это не просто дань заслугам естествоиспытателя, ученого, но и результат его проживания в этих краях, в этом месте.