Павшие в чужой войне

Предлагаем читателям предисловие нашего автора к публикуемым сегодня статьям о новом национальном празднике Туркмении – обороне крепости Геок-Тепе.

"Русские варвары врывались в стойбища, аулы и кишлаки и оставляли после себя школы, больницы, театры, музеи и университеты"

Очень старая шутка

Стала доброй традицией на постсоветском пространстве увлекательная игра «Перепиши историю», бодрящая изрядно матереющий от подобного национальный дух. Как это происходит на уровне школ республик бывшего СССР – детально изложено в недавно опубликованном официальном докладе «ОСВЕЩЕНИЕ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ И НАРОДОВ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ», извлечения из которого будут опубликованы на нашем сайте. А то, как это происходит на государственном уровне – отражено в публикуемом ниже материале.

«Ну, а нам то какое дело до того, что они там у себя празднуют» - возразит иной скептик – «отдельные государства, пусть живут как хотят». И можно было бы с этим согласиться, если бы не одно «НО». Это в одну реку нельзя войти дважды. А вот на одни и те же грабли наступать – можно до бесконечности. Если не учить историю.

Итак, штурм Геок-Тепе – что осталось за кадрами официального празднования

Начнём с того, что российский бросок на юг, завоевание Коканда, Хивы, Бухары, Туркмении нельзя рассматривать вне «Большой игры», геополитической битвы за Азию. А точнее – деятельности Британской империи по обеспечению безопасности жемчужины короны – Индии путём создания буферной зоны, включавшей в себя Афганистан и всю Центральную Азию. Цель у британцев была светлой и благородной – обеспечить себе монопольное право на ограбление Индии и прилегающих территорий. Помешать этому увлекательному занятию, по мнению англичан, могла только Российская империя. Вот почему бритты так решили – тайна великая есть. Изучая перипетии Большой Игры, роясь в источниках – нигде не сумел найти намёка на более-менее реальный план вторжения России в Индию. Утешает, что не одинок в безуспешности поисков. Англичане тоже не нашли. Но выстроили блестящую и безукоризненную систему доказательств следующего содержания: «Россия вынашивала планы вторжения в Индию! Доказательства? А какие она ещё планы могла вынашивать?!». Вот вы улыбнулись, а я квинтэссенцию книги «Table of Distances in Russia, Central Asia and India» 1885 года издания излагаю. Серьёзный труд серьёзных исследователей.

И общая суть оборонительных планов Британии сводилась к созданию на огромном пространстве южных рубежей России – от Каспийского моря до Тянь-Шаня и от Аральского моря до Памира - дуги нестабильности. Тактика? Да стандартная. Финансирование недружественных России племён и режимов, поставки оружия, провоцирование конфликтов… Причём, и Хива, и Коканд, и Бухара – были государствами, в которых сохранялось рабовладение. Но приверженцев идей прав человека и конституции из туманного Альбиона это не смущало.

Вот для ликвидации этой «дуги нестабильности» и был осуществлён второй российский бросок на юг, ликвидация «осиных гнёзд» и «замирение племён». Кстати, из трёх среднеазиатских ханств двум была сохранена независимость и лишь одно из них – Кокандское, правительство России вынуждено было включить в состав своей империи как часть Туркестанского края.

Неконтролируемой территорией Средней Азии оставался лишь самый крайний юго-западный, туркменский, участок, примыкавший к восточному побережью Каспийского моря и граничивший (с юга) с Ираном и Афганистаном. О его значении исчерпывающе сказал тогдашний наш военный министр Д. М. Милютин: «...Без занятия этой позиции Кавказ и Туркестан будут всегда разъединены, ибо остающийся между ними промежуток уже и теперь является театром английских происков, в будущем же может дать доступ английскому влиянию непосредственно к берегам Каспийского моря».

Но это прекрасно понимали и англичане. Предметом их особого внимания был Мервский оазис, расположенный в Мургабской долине. Любые действия русских войск, под каким бы то ни было предлогом, в его сторону были категорически запрещены правительством. На самом высоком уровне, на всю Европу англичане заявили, что даже намёки на продвижение русских в сторону Мерва будут восприняты Британской империей как акт вооружённой агрессии против интересов Короны. Напомню, что со времён Крымской войны прошло немногим более 20 лет.

Но дипломатическими заявлениями дело не ограничивалось. Мервский оазис был напичкан английской агентурой и кадровыми разведчиками - политическими эмиссарами Англии. В Мерв потоком шло золото и оружие. Кстати, экскурсоводы по национальному музею «Геоктепе» особо данного факта и не скрывают: «Надо сказать, что стволы для ружей-хырлы туркмены приобретали в соседних государствах, а вот приклады к ним и прочие необходимые аксессуары изготавливали сами, например, сошки для ружей, которые придавали тяжёлым стволам требуемую устойчивость и позволяли корректировать точность стрельбы». К моменту назначения командующим Закаспийским краем М. Д. Скобелева обстановка была накалена до предела. И новый командующий, в силу не отягощённой стратегическим мышлением энергичности, умудрился маслица в костерок плеснуть, приняв за основу исключительно хирургические методы. Собственно, этого англичане и ждали.

Оружие и золото хлынуло рекой, набеги туркмен на русские гарнизоны стали обычным явлением. Но самое главное – англичане уверяли своих союзников, что стоит им открыть боевые действия против русских – и на помощь им придёт армия Британской империи. Собственно, именно на эти клятвенные обещания туркмены и купились. Объединённые войска племён алили, емрели, карадашлы, човдур, гоклен, йомудов и теке начали активные действия против русских.

В мае 1880 года 13-тысячный русский отряд, имеющий 74 орудий, после тщательной подготовки под руководством М. Д. Скобелева вышел из Красноводска и, перевалив через Небит-Даг, двинулся на Геок-Тепе. Его сопровождал караван из 10 тысяч верблюдов с продовольствием и снаряжением. Вся эта живая масса людей и животных двигалась медленно по голым песчаным степям и под палящими лучами солнца. Отряд уверенно продвигался на юго-восток вдоль северного подножия хребта Копет-Даг, который высился вдоль горизонта ломаной линией вершин, попытки атаковать отряд в конном строю продвижение замедляли, но не более того.

Один из современных туркменских авторов пишет: «В середине декабря текинцы увидели со стен Геок-Тепе приближающиеся русские войска. Весь гарнизон крепости высыпал на стены, стремясь разглядеть «прославленного» русского командующего в этой огромной живой массе». Автор забывает только добавить, что эти же люди пытались разглядеть колонный британских войск, спешащих им на помощь. Но – не разглядели. А дальше – всё как обычно на войне. 23 декабря крепость была оцеплена, расставлены посты, и осада началась. Гарнизан крепости, по мнению некоторых историков, составлял около 30 тысяч человек, но представляется, что это общая цифра осаждённых, а количество воинов колебалось от 10 до 15 тысяч при трёх орудиях и пяти тысячах ружей. На предложение сдаться осаждённые ответили отказом. Прекрасно осознавая, что противостоять штурму они не смогут. Сейчас это называется «величием воинского духа туркменского народа». Но в реальности – они до последнего ждали колонны красных мундиров, они до последнего верили клятвенным заверениям англичан в вечной дружбе и готовности прийти на помощь.

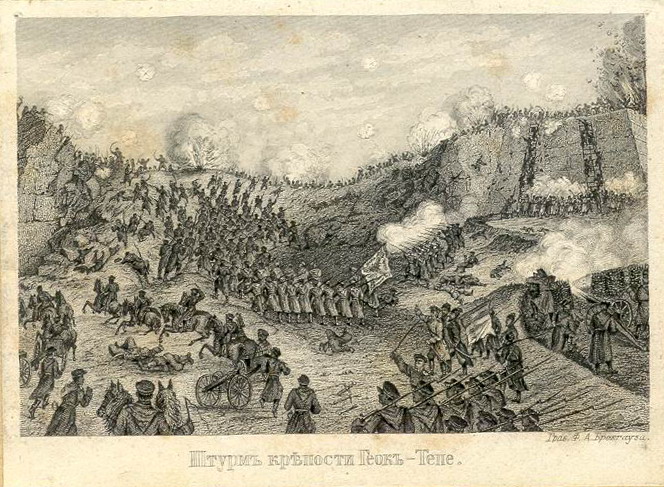

Остатки этой веры видимо погибли 12 января 1881 года, когда подорвав стены крепости, 7 тысяч солдат бросились на штурм. Одной из колонн руководил командир туркестанской стрелковой бригады генерал А. Н. Куропаткин, тот самый, известный нам по русско-японской войне 1904-1905 годов. Бой внутри крепости вскоре превратился в резню. Части конных туркмен удалось вырваться за оцепление и уйти в пески. Но основная часть гарнизона была перебита. Разъярённый ожесточённым сопротивлением и размером потерь Скобелев отдал Геок-Тепе на трёхдневное разграбление, а потом приказал сравнять её с землёй.

А через неделю после падения Геок-Тепе, 18 января, русские войска без сопротивления заняли большой аул Ашхабад, а затем и другие соседние селения туркмен.

Скобелев получил за Геок-Тепе орден св. Георгия 2-й степени. Всё участники тех событий – медаль «ЗА ВЗЯТИЕ ШТУРМОМ ГЕОК-ТЕПЕ», указ об учреждении которой Александр II подписал 19 февраля 1881 года, за девять дней до своей гибели. В связи с победным триумфом уже упоминавшийся М.Д. Милютин отметил, что таковое событие «...несомненно, поправит наше положение не только в Закаспийском крае, но и в целой Азии».

Англичане, что называется, «остались при своих».

А память павших при штурме туркмен ныне пышно отмечается в независимом Туркменистане. Как положено, с речами о выдающемся подвиге и величии духа. И ни слова о том, что осаждённые стали жертвами предательства, жертвами чужих политических игр. Ведь сегодня, как и тогда, туркменское руководство верит, что в продолжающейся Большой Игре сумеет сыграть свою, «туркменскую карту». Не понимая, что все карты – уже в чужих колодах….

Читали: 530

| |

|

| обсуждали:

Редакция (1) |

всего

1

сообщений |

| |

|

|

|