Зимняя война. Окончание

К семидесятилетию начала советско-финской войны 1939-1940 годов

Начало статьи

продолжение 1

продолжение 2

Война

Выстрелы у Майнилы

26 ноября 1939 на участке границы вблизи деревни Майнила группа советских военнослужащих была обстреляна артиллерийским огнём. Было сделано семь орудийных выстрелов, в результате чего убито трое рядовых и один младший командир, ранено семь рядовых и двое из командного состава. Эти цифры были приведены в советской ноте и официальном сообщении в газете «Правда».

По поводу этого обстрела советское правительство обратилось к финскому с нотой, в которой утверждало, что выстрелы были произведены с территории Финляндии. Для предотвращения дальнейших провокаций от финнов потребовали отвести войска от границы на 20—25 км.

В ответной ноте финское правительство заявило, что по наблюдениям финских пограничников, семь выстрелов были произведены около 16.00 с советской стороны, с расстояния примерно полутора-двух километров на юго-восток от места разрыва снарядов. Финны предложили создать совместную комиссию для расследования инцидента и начать переговоры об обоюдном отводе войск от границы. Предложение было отклонено советской стороной. Отказ мотивировался тем, что отвод частей Красной Армии от границы на указанное расстояние привёл бы к размещению войск непосредственно у стен Ленинграда, что совершенно неприемлемо по соображениям обеспечения безопасности города.

Результатом инцидента стал приказ советским войскам в районе границы отвечать на любые агрессивные действия финнов огнём, вплоть до уничтожения нападающих. Через два дня после инцидента СССР разорвал пакт о ненападении с Финляндией, через четыре — начал войну.

Вечером 29 ноября 1939 г. финский посланник в Москве Ирие-Коскинен был вызван в Народный комиссариат иностранных дел, где заместитель наркома В. П. Потёмкин вручил ему новую ноту Советского правительства. В ней говорилось, что ввиду сложившегося положения, ответственность за которое ложится на правительство Финляндии, правительство СССР пришло к выводу, что больше оно не может поддерживать нормальных отношений с финским правительством и поэтому признало необходимым немедленно отозвать из Финляндии своих политических и хозяйственных представителей. Это означало разрыв дипломатических отношений между СССР и Финляндией. Ранним утром следующего дня был сделан и последний шаг. Как говорилось в официальном сообщении, "по приказу Главного Командования Красной Армии, ввиду новых вооружённых провокаций со стороны финской военщины, войска Ленинградского военного округа в 8 часов утра 30 ноября перешли границу Финляндии на Карельском перешейке и в ряде других районов". Война началась.

До сих пор историки спорят, кто же всё-таки открыл огонь у Майнилы. В зависимости от их идеологических пристрастий, позиции, как всегда, прямо противоположные: одна сторона утверждает, что огонь открыли с финской стороны. Другая – что это НКВД стреляло по своим из секретного оружия.

Анализ имеющихся в моём распоряжении материалов, сопоставление ряда признаков, логика событий - всё в совокупности убеждает меня, что:

1. Выстрелы были произведены советской стороной.

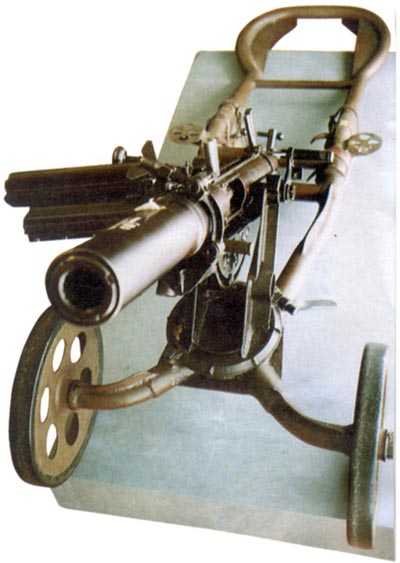

2. Для производства выстрелов использовались либо 82-мм миномёты, либо гранатомёт Таубина (40,6 мм).

3.Выстрелы были произведены с санкции командующего ЛВО Кирилла Мерецкова.

В пользу этой версии говорит один факт – пострадавших не было.

Вот доклад Мерецкова Наркому обороны:

Доклад

командующего войсками Ленинградского военного округа народному комиссару обороны об артиллерийском обстреле советских войск с финской территории в районе Майнилы

26 ноября 1939 г.

Докладываю: 26 ноября в 15 часов 45 минут наши войска, расположенные в километре северо-западнее Майнилы, были неожиданно обстреляны с финской территории артогнём. Всего финнами произведено семь орудийных выстрелов. Убиты 3 красноармейца и 1 младший командир, ранено 7 красноармейцев, 1 младший командир и 1 младший лейтенант. Для расследования на месте выслан начальник 1-го отдела штаба округа полковник Тихомиров. Провокация вызвала огромное возмущение в частях, расположенных в районе артналёта финнов.

Мерецков, Мельников

[РГВА. Ф. 33987. On. 3. Д. 1240. Л. 115. Подлинник.]

Обратим внимание на один момент: фамилии четверых убитых и девяти раненых никогда, подчёркиваю – никогда и нигде не сообщались. Мы знаем пофамильно бойцов-пограничников, погибших при начале конфликта на Хасане. Мы знаем пофамильно железнодорожников, расстрелянных при начале конфликта на КВЖД в 1929 году. Известен пофамильный список потерь наших частей в первый день начала освободительного похода на Западную Беларусь (сентябрь 1939 года). Мы знаем даже имена бойцов народной армии Монголии, погибших в первом столкновении на Халхин-Голе. А здесь – ничего. Погибших не было. Иначе – вы представляете, какую пропагандистскую компанию можно было бы на этом развернуть? Но одновременно – гибель военнослужащих повлекла бы за собой расследование и особого отдела округа, и центрального аппарата НКВД. А так – известие о произошедшем обстреле в Москве восприняли даже с облегчением – неопределённость закончилась, первый шаг был сделан.

Предвижу негодование «патриотов». Но приобретённый за годы жизненный цинизм ну никак не позволяет возмущаться «Майнильским инцидентом». Высокие моральные принципы в проведении политики сплошь и рядом существуют только в очерках прекраснодушных историков и журналистов. Кроме того – обстрелы советской территории с финской стороны до этого имели место быть регулярно. В период с 1936 по июнь 1939 год на границе с Финляндией погибло 4 и было ранено 26 наших пограничников.

Чего уж там. Никогда история не делалась в белых перчатках, благородные государственные мужи существовали только в исторических романах. В политике действовало и действует только одно право – право сильного. А в ответ на вопли по поводу инцидента не будет лишним спросить – а сколько человек положили в Гляйвице, который стал поводом для начала Второй мировой? А сколько погибло при взрыве броненосца «Мэн», который был использован как предлог для начала американо-испанской войны 1898 года? Можно и нестыковки вокруг официальной версии атаки на Пёрл-Харбор повспоминать. И несть числа таким примерам. На этом фоне «Майнильский инцидент» - далеко не самое страшное, что происходило в аналогичных случаях в Новейшей истории.

И - кстати. Документы по «делу Мерецкова» (а 23 июня 1941 года он был арестован, до сентября с ним работали более чем жёстко, подельники были расстреляны, ему удалось выскочить) – до сих пор не рассекречены. Подозреваю, что там содержатся более чем интересные подробности начала советско-финской войны и действий этого самого загадочного советского маршала.

Ход боевых действий

Благодаря исследовательской деятельности историков-любителей (которые сплошь и рядом оказываются добросовестнее, трудолюбивее, вдумчивее и критичнее историков-профессионалов), ход третьей советско-финской войны изучен и описан буквально подневно, до полкового-батальонного уровня. И пересказывать эти (по-настоящему блестящие работы) – нецелесообразно.

Краткий очерк, эскизный набросок, не более:

Дата начала войны: 30 ноября 1939 г., 8 часов утра по московскому времени.

Дата окончания войны: 13 марта 1940 г., 12 часов дня по ленинградскому времени.

Общая продолжительность войны: 104 дня и 4 часа.

Военные действия по своему характеру распадались на два основных периода:

Первый период: С 30 ноября 1939 г. по 10 февраля 1940 г. - боевые действия до прорыва "линии Маннергейма".

Второй период: С 11 февраля по 12 марта 1940 г., - боевые действия по прорыву собственно "линии Маннергейма".

В первый период наиболее успешным было продвижение на севере и в Карелии.

1. Войска 14-й армии овладели полуостровами Рыбачий и Средний, городами Лиллахаммари и Петсамо в Печенгской области и закрыли выход Финляндии в Баренцево море.

2. Войска 9-й армии вклинились в глубь обороны противника на 30-50 км в Северной и Средней Карелии, т.е. незначительно, но всё же вышли за пределы госграницы. Дальнейшее продвижение не могло быть обеспечено из-за полного бездорожья, густых лесов, глубокого снежного покрова и полного отсутствия населённых пунктов в данной части Финляндии.

3. Войска 8-й армии в Южной Карелии углубились на территорию противника до 80 км, но также вынуждены были приостановить наступление, поскольку некоторые части попали в окружение финских мобильных лыжных частей шюцкора, хорошо знакомых с местностью.

4. Основной фронт на Карельском перешейке в первый период пережил три этапа развития боевых действий:

А. Первый этап: С 30 ноября по 9-12 декабря 1939 г.

5. Ведя тяжёлые бои, 7-я армия наступала по 5-7 км в сутки до тех пор, пока не подошла к "линии Маннергейма", что произошло на разных участках наступления от 2 до 12 декабря. За две первые недели боёв были взяты города Териоки, форт Инониеми, Райвола, Рауту (ныне Зеленогорск, Приветнинское, Рощино, Орехово).

Балтфлот овладел в этот же период островами Сеискари, Лавансаари, Суурсаари (Гогланд), Нарви, Соомери.

В начале декабря 1939 г. в составе 7-й армии была создана особая группа из трёх дивизий (49-й, 142-й и 150-й) под командованием комкора В.Д. Грендаля для прорыва за р. Тайпаленйоки и выхода в тыл укреплений "линии Маннергейма".

Несмотря на форсирование реки и тяжёлые потери в боях 6-8 декабря, закрепиться и развить успех советским частям не удалось. То же самое обнаружилось при попытках атаки на "линию Маннергейма" 9-12 декабря, после выхода всей 7-й армии на всю 110-километровую полосу, занимаемую этой линией. Ввиду огромных потерь в живой силе, шквального огня из дотов и дзотов и невозможности продвижения, операции были приостановлены фактически на всей линии уже к исходу 9 декабря 1939 г.

Советское командование приняло решение о коренной перестройке военных действий.

Б. Второй этап: С 9-12 по 26 декабря 1939 г.

6. Главный Военный Совет Красной Армии решил приостановить наступление и тщательно подготовиться к прорыву оборонительной линии противника. Фронт перешёл к обороне. Была произведена перегруппировка войск. Участок фронта 7-й армии был сокращён со 100 до 43 км. Была создана на фронте второй половины "линии Маннергейма" 13-я армия, состоявшая из группы комкора В.Д. Грендаля (4 стрелковые дивизии), а затем чуть позднее, к началу февраля 1940 г., - 15-я армия, действовавшая между Ладожским озером и пунктом Лаймола.

7. Была произведена перестройка управления войсками и смена командования.

Во-первых, Действующая армия была выведена из подчинения Ленинградскому военному округу и перешла непосредственно в ведение Ставки Главного Командования РККА.

Во-вторых, на Карельском перешейке был создан Северо-Западный фронт (дата образования: 7 января 1940 г.).

8. Были существенно переформированы и усилены войска центральной группы на Карельском перешейке (7-я армия и вновь созданная 13-я армия):

а) 7-я армия (12 стрелковых дивизий, 7 артполков РГК, 4 корпусных артполка, 2 отдельных артдивизиона, 5 танковых бригад, 1 пулемётная бригада, 2 отдельных батальона тяжёлых танков, 10 авиаполков).

б) 13-я армия (9 стрелковых дивизий, 6 артполков РГК, 3 корпусных артполка, 2 отдельных артдивизиона, 1 танковая бригада, 2 отдельных батальона тяжёлых танков, 1 кавалерийский полк, 5 авиаполков).

В. Третий этап: С 26 декабря 1939 г. по 10 февраля 1940 г.

9. Основная задача в этот период состояла в активной подготовке войсками театра военных действий для штурма "линии Маннергейма", а также в подготовке командованием войск лучших условий для наступления.

Для решения первой задачи необходимо было ликвидировать в предполье все препятствия, произвести скрыто разминирование предпольной полосы, проделать многочисленные проходы в завалах и проволочных заграждениях прежде, чем атаковать непосредственно укрепления самой "линии Маннергейма". За месяц обстоятельно была разведана сама система "линии Маннергейма", обнаружено много скрытых дотов и дзотов, и путём методического ежедневного артогня началось их разрушение.

Только на 43-километровом участке 7-я армия ежедневно выпускала по противнику до 12 тыс. снарядов.

Разрушение переднего края и глубины обороны противника наносила и авиация. Во время подготовки к штурму бомбардировщики провели по фронту свыше 4 тыс. бомбёжек, а истребители сделали 3,5 тыс. вылетов.

Для подготовки самих войск к штурму было серьёзно улучшено питание, традиционное обмундирование (будёновки, шинели, сапоги) было заменено на шапки-ушанки, полушубки, валенки. Фронт получил 2,5 тыс. передвижных утеплённых домиков с печками.

В ближнем тылу войска отрабатывали новую технику штурма, фронт получил новейшие средства для подрыва дотов и дзотов, для штурма мощных укреплений, были подтянуты новые резервы людей, вооружения, боеприпасов.

В результате к началу февраля 1940 г. на фронте советские войска имели двойное превосходство в людских силах, тройное - в огневой мощи артиллерии и абсолютное превосходство в танках и авиации.

Второй период войны: Штурм "линии Маннергейма". 11 февраля - 12 марта 1940 г.

Наступление советских войск началось 2 марта и продолжалось до 4 марта. К утру 5 марта войскам удалось закрепиться на западном побережье Выборгского залива, обойдя оборону крепости. К 6 марта этот плацдарм был расширен по фронту на 40 км и в глубину на 1 км.

К 11 марта на этом участке, западнее Выборга, войска Красной Армии перерезали шоссе Выборг - Хельсинки, открыв путь на столицу Финляндии. В то же время 5-8 марта войска 7-й армии, наступавшие в северо-восточном направлении на Выборг, также вышли к окраинам города. 11 марта было захвачено выборгское предместье. 12 марта начался фронтальный штурм крепости в 23 часа, и утром 13 марта (в ночь) Выборг был взят.

Потери сторон составили:

Потери РККА:

Убитыми, умершими, пропавшими без вести 126 875 чел.

Из них убитых - 65 384 чел.

Ранеными, обмороженными, контуженными, заболевшими - 265 тыс. чел.

Из них 172 203 чел. было возвращено в строй.

Пленными - 5567 чел.

Потери финских войск:

Убитыми - 48,3 тыс. чел. (по советским данным - 85 тыс. чел.).

(В финской "Сине-белой книге" 1940 г. указывалась совсем заниженная цифра убитых - 24 912 чел.)

Ранеными - 45 тыс. чел. (по советским данным - 250 тыс. чел.). Пленными - 806 чел.

Итоги и уроки

Основным итогом войны было то, что Финляндия потеряла 12% территории, опасность от Ленинграда была отодвинута, конфигурация советско-финской границы приобрела более благоприятное для СССР очертание. Таким образом, первая геополитическая война СССР закончилась победой моего государства.

Широкое распространение получила версия, что если бы не эта война, Финляндия не вступила бы в Великую Отечественную на стороне Германии. Вот подобную версию даже обсуждать не хочу. Если краткий очерк причин этой войны и политики Финляндии в предвоенный период не убедил оппонентов, что финны выступили бы против нас на стороне Германии в любом случае – то уж и не знаю, какие доказательства ещё нужны.

А вот как развивались бы события начального периода Великой Отечественной при прежней конфигурации границ и без присоединения к нам прибалтийских государств – просчитайте сами, цифры, карты, сравнительные данные – всё есть в открытом доступе.

Гораздо более интересным представляется то, какие выводы были сделаны военно-политическим руководством СССР по итогам «Зимней войны».

Существует несколько основных документов по данному вопросу:

1. Доклад народного комиссара обороны Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова в ЦК ВКП(б) 13 марта 1940 года.

2. Стенограмма Совещания при ЦК ВКП(б) начальствующего состава РККА по сбору опыта боевых действий против Финляндии 14—17 апреля 1940 г.

3. Выступление Сталина на этом совещании 17 апреля 1940 года, в ходе седьмого вечернего заседания.

4. Доклад штаба 8-й армии начальнику Генерального штаба выводов из опыта боевых действий армии в период с 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г (апрель 1940).

5. Доклад начальника артиллерии Красной Армии народному комиссару обороны об итогах и использовании боевого опыта советско-финляндской войны (датирован 1 апреля 1940 г., направлен Сталину, Ворошилову, Молотову, Б.М. Шапошникову (начальнику Генерального Штаба), Г.И. Кулику (маршалу СССР, заместителю наркома обороны по вооружению).

Выводы военных о боевых возможностях РККА (при всём стремлении обелить себя постоянными ссылками на плохие погодные условия и сложность ТВД) были насквозь критичны:

1. Связь и управление войсками в районах развёртывания были неудовлетворительны.

2. Войсковая разведка продемонстрировала неспособность вскрыть узловые пункты обороны противника, оказалась неспособной в первый период вести нормальный зафронтовой поиск.

3. Навыки взаимодействия пехоты, авиации и танков практически отсутствовали.

4. Тактическая подготовка войск была неудовлетворительной.

5. Мобильность дивизий оказалась ниже всякой критики, что сводило на нет их ударную силу.

6. Штабы соединений оказались неспособны организовать эффективное ведение современного общевойскового боя.

Вопреки нынешним утверждениям о том, что войска тратили время на политучёбу, в документах даётся разгромная оценка политработы в войсках:

«Широкое оснащение современнейшей военной техникой нашей армии невольно создали иллюзии возможных лёгких побед.

Быстро были позабыты уроки недавних боёв у озера Хасан, а особенно у Халхин-Гола, где было выявлено много недостатков в организации, обучении и воспитании войск.

Далеко не во всех частях на фронте партийно-политическая работа была организована на мобилизацию масс для выполнения конкретных боевых приказов, не везде воспитывали бойцов и начсостав как лучше действовать с хитрым и коварным противником.

Далеко не везде правильно воспитывали массы на борьбу с паникой, трусостью и т. д.

Военные газеты войсковых соединений, до «Красной Звезды» включительно, допускали ряд ошибок политического порядка, разглашения военной тайны и т. д.

Были случаи запугивания едущих на фронт пополнений и целых частей — бойцам ежедневно говорили, чтобы они береглись, так как на фронте белофинны стреляют с земли, с деревьев, с тыла и из-под земли. Всюду мины, всё взрывается.

Распространяли дикую легенду о резиновых ДОТах, от которых отскакивают снаряды, чем вызывалось невольно недоверие к нашей технике и т. д.

Всё это происходило из-за недостаточного конкретного руководства и недостаточно конкретной целеустремлённой работы политаппарата этих частей и соединений. Это имело место и из-за недостаточного руководства со стороны ПУРККА.

Зная о том, что в рядах армии большой процент молодых политработников, недостаточно подготовленных и не имеющих нужного опыта работы в таких трудных условиях войны, зная их слабую военную подготовку, не были даны крайне необходимые директивы с обобщением опыта партполитработы на войне с белофиннами».

Замечу, что писал это не политработник, а начальник артиллерии РККА, командарм 2-го ранга Н.Н. Воронов (вступивший в партию, кстати, в январе 1942 года).

Но, не вдаваясь в подробности, технические и тактические детали – основной вывод этих документов:

1. Начальствующий состав не подготовлен от уровня дивизии и выше к ведению современного общевойскового боя.

2. Рядовой состав, обладая замечательными индивидуальными качествами, успешно действуя на уровне отделение-взвод-рота, не подготовлен тактически, слабо обучен, низко эффективен в действиях уровня батальон-полк.

3. Качество вооружения (авиация, танки, артсистемы) – находится на очень высоком уровне, но неграмотность и неумение в его применении сводят эти преимущества на нет.

Подобная ситуация стала жестоким ударом для всего военно-политического руководства страны. Армия расплачивалась за десятилетие руководства в ней «гениальных стратегов»: Тухачевского, Якира, Уборевича и прочих. Огромные деньги, вложенные в оборону, с кровью оторванные от народного хозяйства, должного эффекта не принесли.

Сталин с горечью говорил на Совещании: «Гражданские люди — я, Молотов — кое-что находили по части военных вопросов. Невоенные люди специально спорили с руководителями военных ведомств, переспорили - их и заставили признать, что ведём современную войну с финнами, которых обучают современной войне три государства: обучала Германия, обучает Франция, обучает Англия. Взять современную войну при наличии укреплённых районов и вместе с тем ставить вопрос о том, что только по целям надо стрелять — значит несусветная мудрость».

Кстати, наверное, пора поставить точку в вопросе об отношении к автоматам. Из речи Сталина: «Разговоры о том, почему прекратили производство автоматов Дегтярёва. У него было только 25 зарядов. Глупо, но всё-таки прекратили. Почему? Я не могу сказать.

Почему миномётов нет? Это не новое дело. В эпоху империалистической войны в 1915 году немцы спасались от западных и восточных войск — наших и французских, главным образом, минами. Людей мало — мин много. 24 года прошло, почему у вас до сих пор нет миномётов? Ни ответа, ни привета.

А чем всё это объясняется? Потому что у всех в голове царили традиции гражданской войны: мы обходились без мин, без автоматов, что ваша артиллерия, наши люди замечательные, герои и все прочие, мы напрём и понесём.

Дальше — автоматизация ручного оружия. До сих пор идут споры, нужны ли нам самозарядные винтовки с 10-зарядным магазином? Люди, которые живут традициями гражданской войны, дураки, хотя они и хорошие люди, когда говорят: «А зачем нам самозарядная винтовка?» А возьмите нашу старую винтовку 5-зарядную и самозарядную винтовку с десятью зарядами. Ведь мы знаем, что — целься, поворачивай, стреляй, попадётся мишень — опять целься, поворачивай, стреляй. А возьмите бойца, у которого 10-зарядная винтовка, он в три раза больше пуль выпустит, чем человек с нашей винтовкой. Боец с самозарядной винтовкой равняется трём бойцам. Как же после этого не переходить на самозарядную винтовку, ведь это полуавтомат. Это страшно необходимо, война показала это в войсках армии. Для разведки нашей, для ночных боёв, в тыл напасть, поднять шум, такой ужас создаётся в тылу ночью и такая паника, моё почтение. Наши солдаты не такие уж трусы, но они бегали от автоматов. Как же это дело не использовать. Значит — пехота, ручное оружие с полуавтоматом-винтовкой и автоматический пистолет — обязательны».

Ну не мог Сталин физически вникнуть во все вопросы. А склоки и интриги военных и промышленников вокруг принятия на вооружение того или иного образца велись подковёрно, прикрывались военным начальством, его авторитетом. Доприкрывались.

По итогам совещания началась бешеная работа по перестройке армии. Но до начала Великой Отечественной оставалось 14 месяцев и пять дней. Практически – ничего.

Заключение

Перечитываю написанное - как обычно, слишком многое осталось за кадром. Странное назначение Мерецкова начальником Генерального штаба (не зря я назвал его самым странным маршалом СССР, есть здесь тёмные страницы). Действия НКВД в отношении комсостава РККА по итогам «Зимней войны» - уж слишком много общего в поведении командиров было с тем, как вели они себя в 1941-1942 годах. Действия Германии, Франции, «мутного Альбиона», активность шведов…

Но не об этом думается. Стучит в висок незатейливое стихотворение Твардовского:

Из записной потёртой книжки

Две строчки о бойце-парнишке,

Что был в сороковом году

Убит в Финляндии на льду.

Лежало как-то неумело

По-детски маленькое тело.

Шинель ко льду мороз прижал,

Далёко шапка отлетела.

Казалось, мальчик не лежал,

А все ещё бегом бежал,

Да лёд за полу придержал...

Среди большой войны жестокой,

С чего - ума не приложу, -

Мне жалко той судьбы далёкой,

Как будто мёртвый, одинокий,

Как будто это я лежу,

Промёрзший, маленький, убитый,

На той войне незнаменитой,

Забытый, маленький, лежу.

«От героев былых времён не осталось порой имён»…Я ведь тоже живой человек. И пишу не об абстракциях, а о моей стране, о моих согражданах, о моих дедах и прадедах. И во мне саднят осколки мины, нашпиговавшие моего деда летом 44-го. И сегодня, спустя 70 лет со дня начала той войны, я могу лишь вспомнить о них, кто выиграл нашу первую геополитическую. Тех, кто замёрз, был убит снайпером, кто в атаке на финский ДОТ поймал пулю, но лёг головою на Запад. Тех, кто изменил границы и историю.

И выпив горькие поминальные сто грамм за тех, кто не вернулся, раскурив сигарету, я могу сказать – «Светлая Вам память. Вечная Вам слава, забытые герои забытой войны… И – простите нас…» Но может, это не так уж мало – помнить?

Я знаю, никакой моей вины,

В том, что другие не пришли с войны

В том, что они, кто старше, кто моложе,

Остались там. И не о том ведь речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь.

Речь не о том. Но всё же… Всё же… Всё же…

полковник РККА А.Т. Твардовский

статью прочитали: 6861 человек

|

Комментарии | |

Материалы по теме | |

Иноtv -

Герои Советской армии забыты.

Я тут как-то задумался, почему европейское сообщество так нейтрально относится к тому, что их правительство оказывает давление на Россию за ее «агрессию»

читали: 415 , обсуждали: 4

читать далее

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь